Tenho 64 anos e oito meses, sou mais baixo do que gostaria, peso muuuito mais do que deveria. No entanto eu corro. Descobri a corrida quando já tinha mais de quarenta anos, depois de uma vida inteira de sedentarismo, batucando em máquinas de escrever e teclados de computador. Num zás-trás, me apaixonei pela maratona.

Com ela, segui pelo mundo, escalando degraus e descendo ravinas na Muralha da China, tangenciando a tumba de escravos que guerrearam pela Grécia na batalha de Maratona, desbravando a extrema ponta da África, ouvindo terneiros berrando na noite escura nas encostas da Toscana, tremendo sob a vista das geleiras do Alasca, suando pela mais extensa praia do mundo no extremo sul do Rio Grande do Sul, matutando a respeito dos gigantescos moais da ilha de Páscoa, militando pela vida, contra o racismo, contra a ditadura, pela esperança e pela paz.

Já são quase quarenta provas longas, de maratonas até uma solitária corrida de cem quilômetros, que começou depois do almoço e, para mim, só foi terminar pouco antes do café da manhã.

Sempre foi prazeroso, mas nunca foi fácil. Por ter começado tarde, por ir com muita sede ao pote, por falta ou excesso de treino ou por falha na rebimboca da parafuseta, carrego comigo cicatrizes em ossos e dores em músculos, discos secos, tendões machucados, costas marcadas, dedos quebrados. As pendengas e “ites” de todo o tipo nunca me deixaram muito tempo fora das ruas, meu terreno predileto para encontrar as cidades e as gentes; porém enfrentar os 42.195 metros da maratona são um objetivo que hoje não vejo no horizonte –só o vislumbro com o olhar da esperança.

É com esse olhar, temperado com raiva, indignação e cabeça dura, que venho tocando a vida na pandemia, tentando driblar o vírus e seguir de pé, colocando sempre uma perna na frente da outra, repetindo e voltando a fazer de novo.

A covid começou, pelo que se sabe por enquanto, em dezembro de 2019. Logo virou assunto internacional, que a gente acompanhava com desconfiança –o quanto podiam estar infladas as notícias? Ou subdimensionadas?

Para mim, a pandemia se tornou real, física, concreta, quando foi registrado o primeiro caso em Roma, no último dia de janeiro de 2020: fiquei sabendo da notícia pelo rádio do táxi que me levava ao aeroporto para sair da capital italiana. Na chegada ao Brasil, avisos sobre a doença, alguns funcionários atendendo a quem tivesse supostos sintomas da doença até então pouco conhecida, mas controles pífios.

Aos poucos, a gravidade da situação foi ficando evidente. Já se delineava também o posicionamento negacionista de governantes contra a vida, como Trump, lá nos Estados Unidos, e Bolsonaro, cá no Brasil.

No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou que o mundo vivia uma nova pandemia. “Nas últimas duas semanas, o número de casos de Covid 19 fora da China aumentou 13 vezes e a quantidade de países afetados triplicou. Temos mais de 118 mil infecções em 114 nações, 4.291 pessoas morreram”, disse o diretor-geral da entidade, Tedros Ghebreyesus.

No dia seguinte, uma quinta-feira, pela última vez entrou em nossa casa uma pessoa que não estava usando máscara –medida protetora que virou cavalo de batalha nos meses que se seguiram. Era Diogo da Silva, o Pantera Negra, campeão pan-americano de taekwondo (2007) e primeiro brasileiro a chegar a uma semifinal olímpica na modalidade. Vinha falar ao TUTAMÉIA, serviço jornalístico criado por minha companheira, Eleonora, e por mim para contribuir para o debate sobre a situação do Brasil e do mundo. Na época, produzíamos uma série sobre esporte, uma preparação para os Jogos de 2020, que foram atropelados pela pandemia e só se concretizaram ainda agora há pouco.

“Sou um sobrevivente, e escolhi a luta para ser minha batalha”, nos disse ele, contando as dificuldades da infância pobre, do racismo, da perseguição policial aos jovens negros, do preconceito contra atletas que se posicionam de forma crítica na vida política: “A ideia de achar que esporte e política andam separados é só uma proposta de alienação. É o que vendem para o atleta: que o atleta não deve se manifestar, que ele não deve se posicionar, que a função dele é só treinar e ter resultados e dar um bom sorriso para fazer uma campanha de publicidade e ganhar dinheiro.”

Foi a última entrevista presencial –palavra que virou corriqueira na pandemia—do TUTAMÉIA, que começou ali mesmo a buscar opções para seguir com o trabalho. E seguimos.

Com muitos cuidados e um tantão de medo, Eleonora e eu ainda saímos um pouco nos dias que se seguiram. Quase nada: a última escapada ao supermercado, todo paramentado com sacos plásticos fazendo às vezes de luvas, foi na sexta-feira 13, e a última corrida nas ruas, sem máscara, percorrendo cinco quilômetros pela avenida Sumaré, na manhã de domingo, 15 de março.

Daí mudou tudo.

Ficamos os três, Eleonora, eu e nossa filha mais velha, Laura, em casa, como numa fortaleza protetora, de tudo fazendo para tentar impedir que aerossóis envenenados empestassem o ar que respiramos. O mundo podre estava lá fora, cá dentro estávamos a salvo.

Mais ou menos. Defesa contra o vírus, o isolamento é também veneno, ele mesmo, que ataca as juntas, as carnes, o corpo todo, o pensamento. Ficar parado é dar chance para o mofo se criar e tomar conta da gente. Se não dá para correr, andemos.

Sempre dá para correr: nos primeiros meses de pandemia, circularam pelo mundo notícias de corredores que fizeram maratonas inteiras e muito mais em microespaços, num jardim, numa varanda, na sala de estar. Exemplos inspiradores, demonstrações de determinação férrea de pessoas magníficas.

Caminhada em casa

Nós cá não somos tanto assim. Mas também tão pouco somos: tratamos de caminhar, os três juntos, fazendo a volta na casa, dia sim, dia não, repetindo o contorno até cansar. No primeiro dia, 23 de março, que levou o nome de Quarentena 1 no meu arquivo de atividades corredísticas, fizemos dois quilômetros em quarenta e um minutos e cinquenta segundos.

Tinha um tanto de chatice e mais um quanto de descoberta: dia atrás de dia, acompanhamos plantas crescendo, flores se abrindo e fechando, falhas na pintura, desgaste na alvenaria, portas tortas, degraus a serem evitados, consertos postergados, sombras compridas e quadradas. Tomamos chuva, suamos ao sol, nos encapotamos para seguir em frente no frio.

Seguramos os dois quilômetros, passamos para três quilômetros, saltamos vez que outra para cinco quilômetros. Escorregamos, levamos tombos e nos levantamos. Até que a corrida começou de novo a me comichar.

A quarentena doméstica já durava quase seis meses. Àquela altura, médicos e especialistas em saúde pública já consideravam razoavelmente seguro correr nas ruas –o exercício era até incentivado, desde que tomadas as devidas precauções: usar máscara e correr sozinho, em local de pouco movimento.

Eu queria sair, mas tinha medo de me infectar sabe-se lá como e trazer a doença para casa, encovidar minha filha, minha mulher. Pesadelo.

Em noites insones e dias modorrentos, imaginava treinos solitários em madrugadas escuras, subindo e descendo minha rua dez vezes, trinta vezes, cem vezes, aventuresca incursão ao mundo do lado de fora, prá lá do portão vermelho. Calculava o ritmo, os intervalos, as paradas para água. Fantasiava as roupas que usaria, as histórias que contaria no blog que escreveria.

Na vida real, o devaneio se fez tênis de corrida: aproveitando promoções, comprei três pares –um mais firme, outro mais fofo, o terceiro coloridaço–, mesmo sem saber quando poderia voltar às ruas, se é que algum dia.

Voltamos. Antes, foram semanas conversando, analisando as declarações de médicos e especialistas em saúde pública, pesando medos e desejos, fazendo de nossas perimetrais cenário de debates em que todos queremos a mesma coisa, defendemos a mesma coisa, mas tudo diferente, se é que me entendem –ou não me entendem. Mas voltamos.

Às 6h39 do dia 11 de outubro de 2020, começamos o “Primeiro Treino nas Ruas na Pandemia”, tal como registrado no meu arquivo. Era a hora de soltar a franga, rasgar a fantasia, pegar no breu, espocar a cilibina, arrebentar a boca do balão. Rearrumar o corpo, refazer a musculatura, redescobrir o ritmo: reaprender a correr.

Nunca tínhamos ficado parados, mas caminhar um pouquinho por dia não basta para aprontar o corpo para correr. Há que voltar aos poucos, aos pouquinhos, aos bocadinhos, um passo de cada vez, se ensinar de novo.

E assim fizemos, Laura e eu, correndo cem metros, caminhando trezentos, correndo cem metros, caminhando trezentos, mais um bloco e de novo outro bloco, três, cinco, sete, dez vezes. Na sua primeira saída na pandemia, a Equipe TUTAMÉIA de Corrida percorreu quatro quilômetros e dez metros em quarenta e três minutos e onze segundos, com ritmo médio de dez minutos e quarenta e seis segundos por quilômetro e máximo de três minutos e oito segundos por quilômetro.

Maratonista adora número, estatística. Treinando para minhas primeiras maratonas, no século passado, eu anotava até quantos quilômetros corria com cada par de tênis, fazia tabela de rotação dos calçados e outras esquisitices. Mas não há algarismo que conte o que foi aquela primeira saída para o mundo onde circulava o corona.

As ruas, na fantasia pandêmica, são depósitos de vírus. Eles faíscam ao vento, escondidos nas falhas do asfalto e nos buracos das calçadas, à espreita de um solado incauto em que possam se agarrar para invadir o terreno protegido do lar, doce lar, e causar destruição máxima na família brasileira.

Que nada!

Naquela manhã de primavera, fresca ainda, as ruas eram paisagem a desbravar. Perceber janelas coloridas, uma parede recém-pintada, uma reforma em andamento, um território abandonado. Ouvir cachorros, motores de carro, assovios de vendedores, notícias de rádio a gritar em ouvidos de outros transeuntes. Cheirar eucaliptos, jasmins, grama molhada, uma dama da noite matutina. E ver gente!

Não tem pandemia que resista a uma boa corrida (ou, pelo menos, eu gosto de acreditar nisso, mais com fé do que com saber, mais com desejo do que com informação). Pois teve de tudo nas corridas da pandemia.

Primeiro, ficamos dias e dias, semanas e semanas, naqueles mesmos quatros quilômetros. Variava o percurso um pouquinho, aumentava um pouquinho a distância corrida, mas sempre mantendo os blocos com um tanto de caminhada. Cada dia era um renascer de corredor.

Como muitos, eu sei o quanto correr dá vontade de correr mais. Frear o ímpeto é difícil, mas necessário.

Corremos, Laura e eu, três vezes por semana, mudando o treino a cada três ou quatro semanas: blocos de cem metros correndo alternados com trezentos metros caminhando, blocos de trezentos metros correndo por quinhentos caminhando, blocos de quinhentos metros correndo por quinhentos caminhando, blocos de setecentos metros correndo por trezentos caminhando. No total, subindo e descendo, quatro quilômetros, cinco quilômetros, seis quilômetros, sete quilômetros.

Quando doía alguma coisa, a regra era parar. Quando alguém se cansava, a regra era parar. Quando a mudança de treino assustava, a regra era voltar para o anterior. Na dúvida, diz o ditado, não ultrapasse.

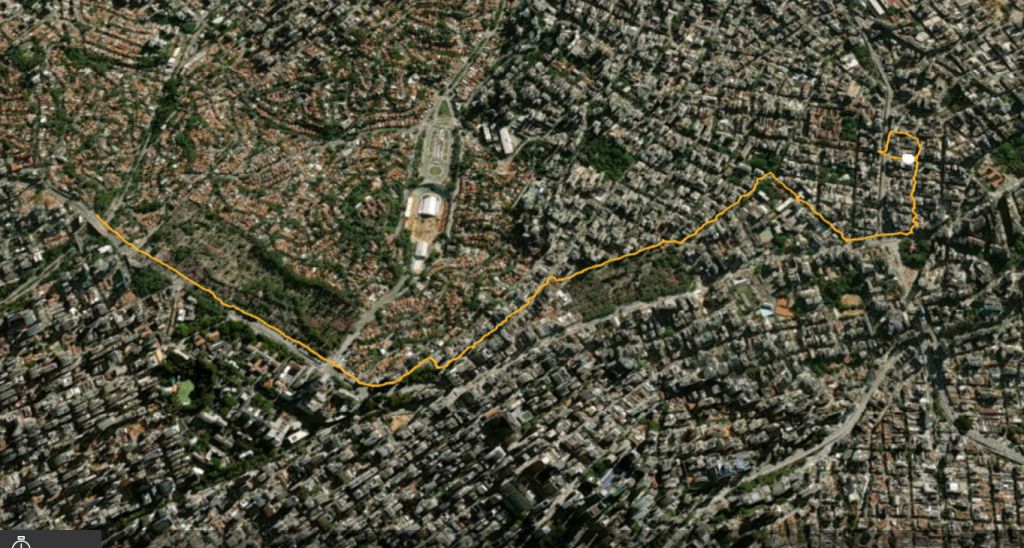

O que não significa que não se deva bisbilhotar por aí. Das primeiras corridas em ruas próximas, buscamos artérias mais distantes, ampliando percursos, mudando rumos, redescobrindo não mais a vizinhança e o bairro, mas a cidade, as avenidas, os monumentos, as gentes todas desconhecidas coloridas em movimento. Fomos à praça Buenos Aires, ao Ibirapuera, à Paulista, à Sumaré, à praça Benedito Calixto. Ao Minhocão, que reinaugurei correndo como elevado presidente João Goulart nos tempos do prefeito Haddad, não fomos, mas haveremos de ir.

Vez que outra, saí sozinho. Era a comichão das corridas mais longas me beliscando o pensamento, imaginando que logo logo teria uma meia maratona pela frente, que precisava estar pronto para mandar pelos menos uns quinze quilômetros, preparar para treinar para uma maratona.

Subia lombas, descia encostas, encontrava planuras para acelerar e quebrar o ritmo, dobrava quilômetros, mais dois, mais três, chegava a nove, a dez, a doze, voltava suado, vermelho, molhado, cansado, entusiasmado, meio aloprado.

No dia seguinte, a conta: dor no pé, no joelho, nas costas, na cabeça: ai-ai-ai, não vou correr nunca mais, ai-ai-ai, a maratona se foi, ai-ai-ai não presto para nada. Merda, merda, merda.

Gelo, bolsa de água quente, anti-inflamatório, analgésico, alongamento, descanso, caminhada. Correr de novo.

Agora vai!

Vai nada.

Ou o contrário. Acho que dá.

Esta é a última semana de meu primeiro ano de corridas nas ruas na pandemia. Foram duzentos e trinta e cinco treinos (quase duas saídas a cada três dias), percorrendo mil, cento e cinquenta quilômetros. Melhor que nada.

Agora já dá vontade de pensar em corrida, de planejar corrida, de falar de corrida, de escrever e cantar os cantos e as palavras da corrida. Pode ser que amanhã voltem as dores e os dissabores, pode ser que amanhã os músculos se recusem a obedecer, pode ser que amanhã a depressão se empoleire nas juntas, amarre as pernas e desafie os pensamentos. O que vale é que agora é já, depois é mais tarde.

Vamo que vamo!

Deixar um comentário