Hoje subi correndo a Brigadeiro. Vinha correndo desde longe e segui correndo depois, na maior volta pela cidade que faço desde o início da pandemia, mais tempo até, talvez três, quatro anos. Teve sabor de reencontro com uma São Paulo que percorri em passeatas, em caminhadas, em assembleias, em reuniões, em cafés da manhã, em pães de queijo, em choro e dor e pena e raiva.

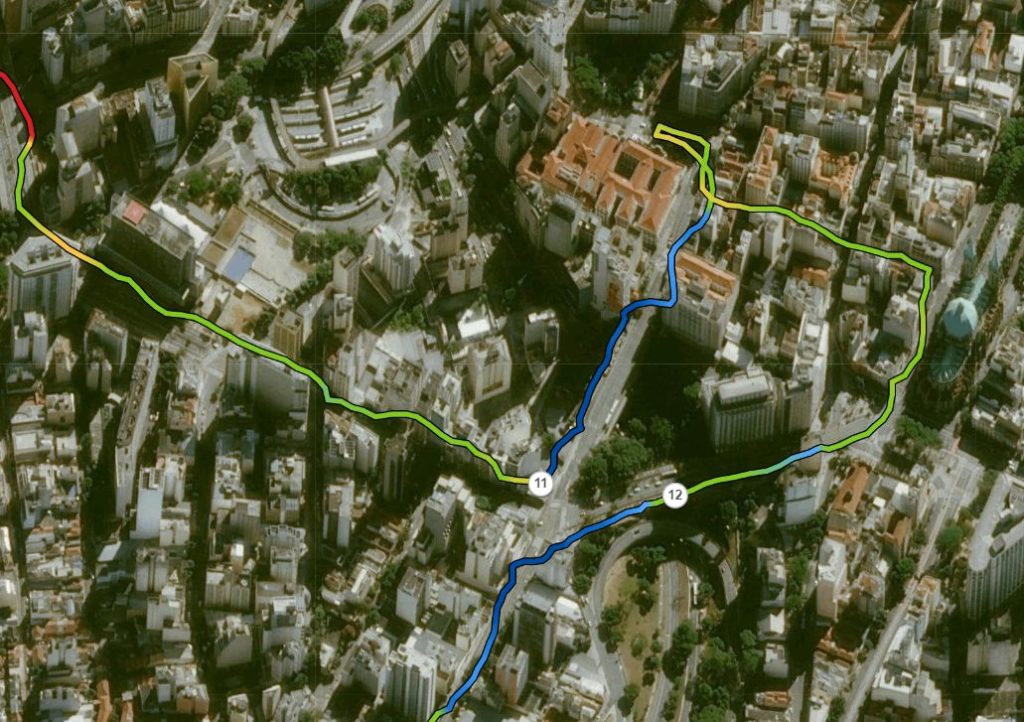

Larguei pela avenida Sumaré, na zona oeste, já com luz, sol recém-nascido, ainda brigando com uma nuvenzada cinzenta. Não tinha muito sucesso, coitado. De vez em quando, porém, se anunciava intenso.

Subo o viaduto Antártida, vejo as linhas de trem, que sempre trazem lembranças e me fazem viajar em sonho. Corto a praça redonda, ao final da descida do viaduto, para entrar na Marquês de São Vicente, que vai me levar ao centro. Não sinto cansaço nem sede, mas já passei do quinto quilômetro, é hora de tomar água, ainda fresca na garrafinha que levo no cinto de hidratação.

Logo aparece a primeira favela neste meu caminho, instalada nas margens de um arroio a céu aberto –ou será um valão? Favela e curso d`água suja estão quase escondidos pelos prédios no entorno, mas o cheiro não permite que sejam esquecidos, estão lá, vivos, denunciando a desigualdade e a podridão da cidade.

Já estou nos arredores do centrão; aumenta o número de moradores de rua, gente ainda dormindo atirada pelas calçadas, uma que outra barraca, mais das vezes, nem isso, apenas pedaços de papelão e restos de madeira reforçando a proteção do cobertor ralo.

Movimento, mesmo, ocorre mais à frente, na rua Norma Pereira Gianotti, trecho percorrido dias atrás pelos milhares de participantes da corrida de São Silvestre. Quase na esquina com a avenida Rudge fica um Núcleo de Convivência para adultos em situação de rua. Eles e elas (menos elas, mais eles) se concentram no espaço murado, mas também se espalham pelas calçadas, alguns conversando entre si, a maioria consigo mesmo.

Pela Rudge, subo o viaduto Engenheiro Orlando Murgel, sempre lembrado pelos participantes da São Silvestre como um momento desafiador, uma subidinha curta, mas forte, depois de um retão. O que a TV não mostra, na cobertura da prova, é que ao lado do viaduto fica uma das mais resistentes comunidades de São Paulo, o povo da favela do Moinho, vítima tantas vezes de incêndios –criminosos, talvez, nunca provados—e tantas quantas reconstruções. A favela ainda dorme, mas dois ou três de seus moradores já caminham pelo viaduto.

Meu caminho segue pelas trilhas da miséria paulistana: na avenida Rio Branco, uma centena de metros à frente do palácio dos Campos Elíseos, que, a partir de 1915, por mais de cinquenta anos foi sede do governo e residência oficial do governador do Estado, se aglomeram na praça Princesa Isabel dezenas de barracas mal-ajambradas.

É a desgraça trazida por Bolsonaro ao país, à cidade: de 2019 para cá, quase triplicou o número de moradores de rua em São Paulo. Levantamento feito em outubro passado pelo Movimento Estadual da População em Situação de Rua calcula essa população em 66.280 pessoas –em 2019, o censo oficial da prefeitura da cidade apontava 24.344 pessoas sem teto.

Um deles, à minha frente, usa um delicado abridor de cartas em formato de espadim para limpar as unhas; outro, um pouco atrás de mim, grita um incentivo: “Vai, atleta!”

Eu vou. Passo pela esquina cantada por Caetano Veloso, feita cada vez mais de concreto e dureza, sem nenhuma poesia: na calçada da Ipiranga seguem os corpos atirados. E uma cena inusitada: nem bem são sete da manhã, e uma senhora entra apressada, com duas crianças, em uma sorveteria que serve sorvete porcaria.

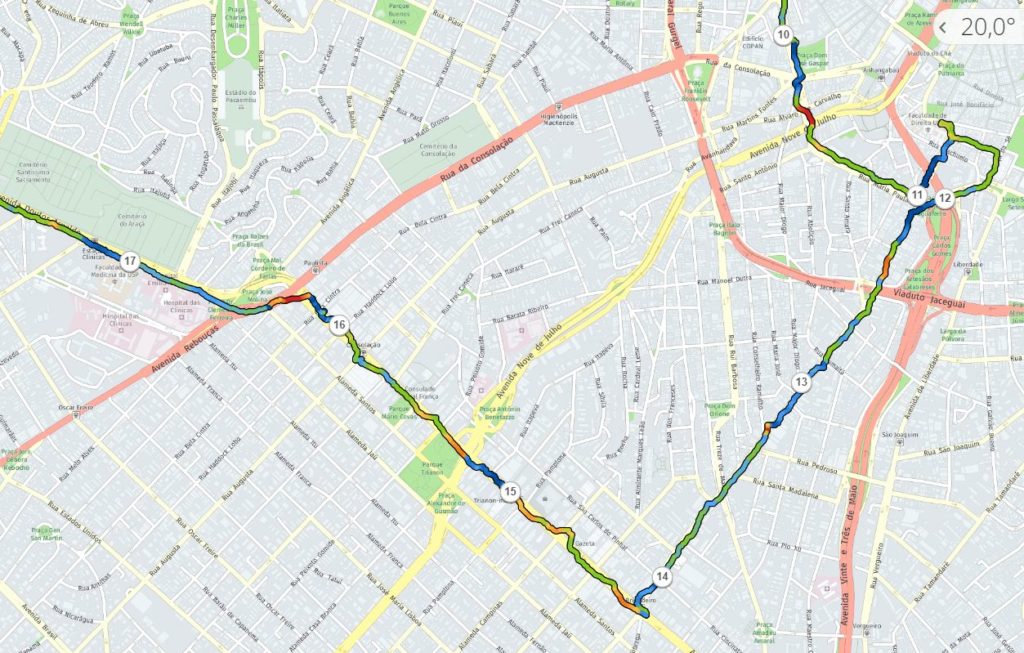

Com a praça da República à minha direita, vou atingir a marca de dez quilômetros na avenida São Luiz, onde tanto circulei no tempo em que trabalhava na revista “Dados e Ideias”, pioneira no jornalismo de informática no país. A praça dom José Gaspar, onde Suplicy costuma festejar seu aniversário com o povo de São Paulo, a biblioteca Mario de Andrade, tão querida.

Seguindo num passo de treino forte, mal percebo o Estadão, bar de todas as horas, com seu monumental sanduíche de pernil. Agora, escrevendo, percebo que também esqueci de olhar para os lados, para baixo, ao cruzar o viaduto 9 de Julho. Tinha olhos e pensamentos só para o caminho à frente, pensando no que faria depois de ganhar a Maria Paula, passando pela Câmara Municipal e, atrás dela, a praça Vladimir Herzog.

Depois dela, Maria Paula, viria a Brigadeiro. Eu pensava nela, na subida.

Nas longas distâncias, a gente viaja, mas nem sempre; aqui, agora, em vez de soltar as ideias, eu as tenho focadas, concentradas, avaliando meu corpo e meu espírito: tenho ânimo para enfrentar a subidona, martírio dos corredores da São Silvestre? Disposição? Vou caminhar toda ela? Afinal, ela é tão cumprida assim mesmo?

Antes de responder, um desvio para atender a outro capricho: rever o largo de São Francisco e sua romântica estátua de amentes em apaixonado beijo, passar pela Sé, ver ao menos ao longe um pedaço da Liberdade.

Por isso, em vez de seguir direto pela montanha brigadeirística, escalo a Cristóvão Colombo, e já vou entristecendo antes de ficar triste: a San Francisco está escondida por tapumes. A proteção para obras de melhoramento das calçadas impede também que eu reveja O Beijo Eterno, obra inspirada em poema de Olavo Bilac e perpetrada pelos cinzéis do escultor sueco William Zadig. Já tem quase cem anos –foi inaugurada em Sete de Setembro de 1922 e instalada então na confluência das avenidas Paulista, Consolação e Angélica.

Se não a pude ver, pelo menos deitei os olhos no frontispício da igrejinha dedicada a São Francisco, pouco além das vetustas arcadas da Faculdade de Direito. Lembro com carinho de quando cantei no multicentenário prédio –foi inaugurado em 1647-, unindo minha voz ao naipe dos baixos do então Coral Fundap, hoje Coral da Villa.

Mais nada havendo de interesse, dei as costas e voltei, entrando na Senador Feijó para ir enfim até a Sé. A praça, somente olhei de longe, palco de tantas manifestações –e também de corridas: por ali passou a primeira prova oficial de dez quilômetros que fiz na minha vida, a Corrida dos Bombeiros, lá em 1998. Ladeei a catedral para fazer o caminho de volta, me tornando então mais um nas dezenas de semoventes que seguiam por ali, pedintes, moradores de rua, trabalhadores em reciclagem, sem teto, iam todos para algum lugar no rumo da Liberdade, talvez um café da manhã servido por entidade assistencial ou organização solidária ao povo da rua.

Desci a praça João Mendes de olho no asfalto –nem vi se já estava aberta a lanchonete mirrada, sem charme nenhum, que esconde em seu velho balcão de vidro alguns dos melhores brigadeiros que já comi em São Paulo. Em custo/benefício, o campeão, sem dúvida.

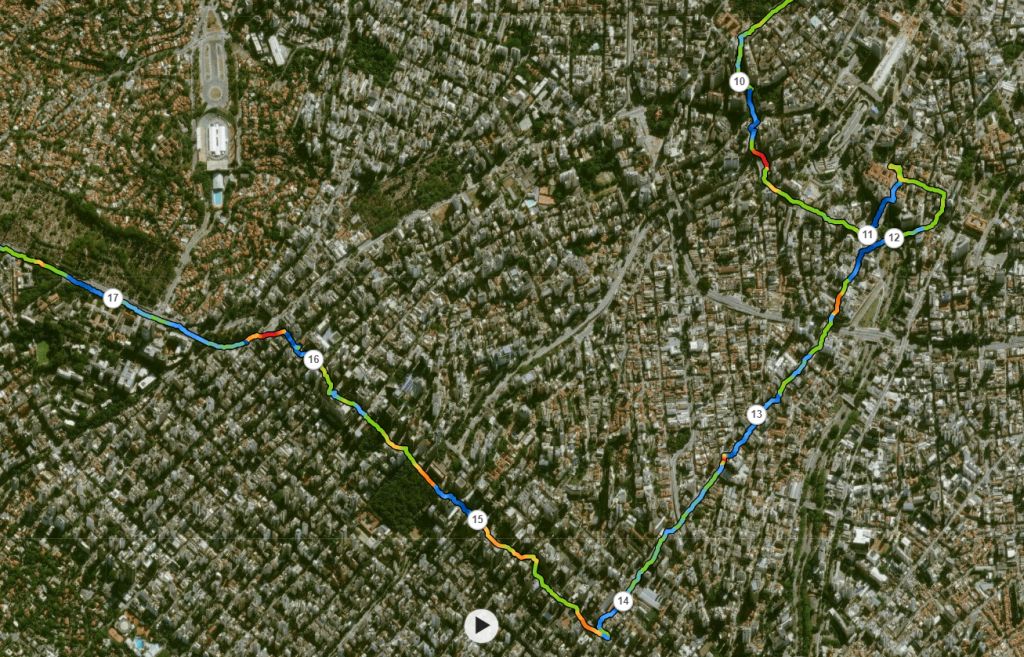

Seguindo pelo viaduto Dona Paulina, que era filha da baronesa de Limeira e dona de mansão localizada em terreno onde hoje se assenta o dito viaduto, percebo que vou conseguir realizar outro capricho: entrar na Brigadeiro depois de doze quilômetros percorridos, tal como fazem os participantes da São Silvestre.

Aí relembro as dúvidas, o medo de não conseguir, as perguntas de mim para mim mesmo.

Bobagem.

Sei exatamente quantos metros tem de subida, conheço a medida da elevação, tenho guardados na memória os platôs da Brigadeiro, onde correr, onde acelerar, onde encurtar o passo, tantas vezes fiz a subida desde a praça Pérola Byington –onde meses atrás se concentraram por uns dias um grupelho de mulheres fascistas gritando contra o direito das mulheres ao próprio corpo, o direito ao aborto no Hospital da Mulher–, tantas vezes a desci desde a Paulista.

Na Brigadeiro trabalhei, fiz jornal de oposição durante a ditadura militar –virávamos dia e noite, comendo xis-tudo numa padoca onde vez que outra aparecia o Belchior, bebendo pinga e jogando pinball num salãozinho vagabundo perto da Pedroso. Na Brigadeiro festejei o nascimento de minha filha caçula com um almoço solitário –tacos mexicanos num fast-food que não existe mais. Na Brigadeiro me encantei com panelas, caçarolas, facas, martelos, baldes e traquitanas todas as mais diversas e amalucadas, servindo sabe-se lá para quê, expostas numa loja de esquina que, hoje vi, não existe mais, o prédio está perdido, vai ser derrubado. Na Brigadeiro mergulhei na história de lutas e atrocidades que tiveram por cenário o prédio que, nos tempos da ditadura, abrigou a Auditoria Militar.

Na Brigadeiro fui ao teatro, em vários teatros, alguns deles já desaparecidos, outros de com novos nomes nos dias de hoje. Na Brigadeiro cantei “Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo” quando corri a São Silvestre com meu irmão Rafael –uma das tantas vezes em que participei da última corrida do ano.

Tudo isso é passado, coisas da década passada, do século passado. Hoje subo a Brigadeiro pela primeira vez. Primeira vez na pandemia, primeira vez na década, primeira vez neste ano, primeira vez da primeira vez.

Subi correndo tudo o que eu tinha me proposto correr. Nos meus treinos, alterno caminhada e corrida. Faço blocos de um quilômetro, caminhando trezentos metros, correndo setecentos metros. Hoje meu desafio era manter essa divisão mesmo com a subida, apesar da subida, apesar dos doze quilômetros que já tinha nas pernas, apesar da hora e quarenta de rodagem. Podia caminhar, devia caminhar, mas apenas aqueles tantos metros já combinados comigo mesmo.

Será que ia dar?

No primeiro quilômetro, deu bem, com folga. Foi o mais lento até então, desde as 5h38, mas completado em menos de nove minutos, que é uma espécie de risca de giz que guardo comigo, como vontade e desejo: não passar dos nove minutos por quilômetro na média.

No segundo trecho, continuei conseguindo caminhar quando tinha de caminhar e correr quando tinha de correr, sem fraquejar, mas tive de reduzir o ritmo da marcha. O segundo quilômetro, dos dois da Brigadeiro, é o mais íngreme, onde fica a maioria dos oitenta metros de subida. Quando enfim cheguei à Paulista, tinha passado dos nove minutos, meu pior quilômetro nessa manhã.

Mas estava forte. Aproveitei a ciclovia e fiz, do km 14 ao 15, a maior velocidade em todo o treino. Uma satisfação.

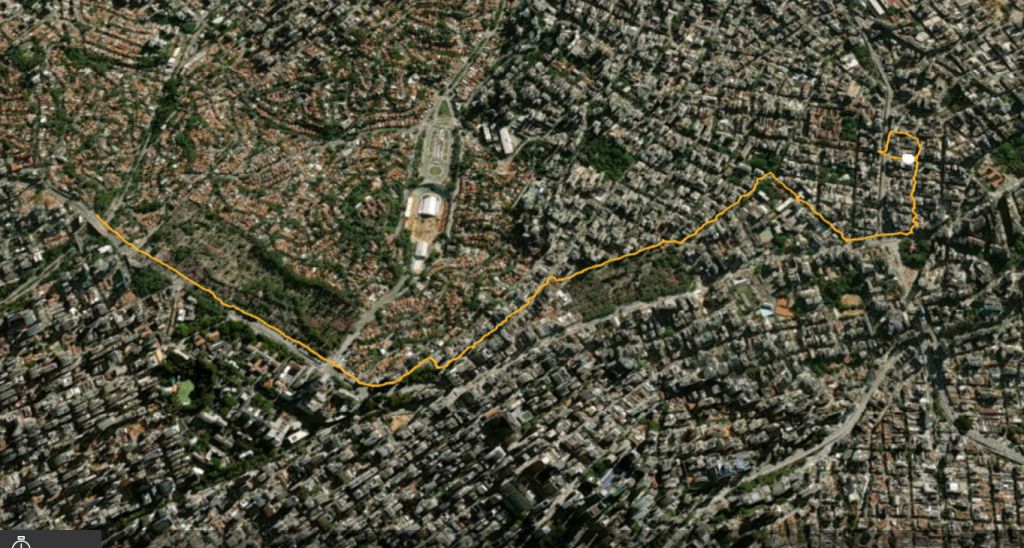

Já não prestava mais atenção ao entorno. A Paulista é minha conhecida, mas os quilômetros que faltavam não: já lá se vão quase três anos desde que percorri distâncias tão longas. No fim de semana passado, fiz um treino de dezesseis quilômetros. Hoje seriam dezoito, e eu só pensava naqueles três que faltavam para alcançar a meta.

Eles, de fato, já estavam comigo, ainda que não soubessem, mesmo que não os tivesse percorrido. Sabia que devia parar um pouquinho para beber água, engolir um segundo sachê de carboidrato em gel e sabia que completaria o treino num tempo razoável para minhas pretensões.

Já podia até me desafiar, pensar em reduzir um pouquinho o tempo. Em vez de sub9min, será que conseguiria sub8min45? Quem sabe sub 8min30?

Cruzei a Rebouças com esses tempos na mira, ganhei a Dr. Arnaldo, desviei do povo que começava a chegar para visitas ou consultas ou trabalho no Emílio Ribas ou no Hospital do Câncer, ainda dei uma olhada para o mercado das flores, sempre tão colorido, e apertei mais o passo para terminar tudo no viaduto da Sumaré.

Volta completa. O relógio não chegou sequer aos dez minutos depois das oito horas, tenho ainda esse domingo inteiro, segundo dia do ano de dois mil e vinte e dois. Depois de dezoito quilômetros, o corpo está inteiro. Uma dor no quadril, no lado esquerdo, dor mais forte no calcanhar, lado direito, mas acho vai dar para prosseguir nesse projeto. Falta um mês para a meta; até lá, a meta é continuar inteiro, administrar dores eventuais, driblar dores que possam ser sinais de coisas piores, viver. Correr.

Vamo que vamo!

Deixar um comentário