Este é o primeiro capítulo de meu livro MARATONANDO, editado pela Record e lançado em 2006. Com o subtítulo “Desafios e descobertas nos cinco continentes”, conta histórias acompanhando a trajetória de um sujeito completamente sedentário que se transforma em corredor capaz de enfrentar provas com dezenas de quilômetros.

PRIMEIRAS PASSADAS

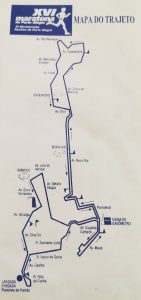

Maratona de Porto Alegre

16 de maio de 1999

A fortaleza toma conta do horizonte. Para a direita, se espalha no topo das montanhas, esconde-se cinzenta pela vegetação que cobre a serra e, de repente, surge imponente. Para a esquerda, sobe a pique o morro, apequenando tudo que a cerca. A Grande Muralha da China, onde outrora guerrearam hunos, mongóis e manchus, agora é palco de outro desafio, pacífico, festivo: uma maratona.

A nós, um punhado de corredores vindos de trinta países, foi reservado um pequeno trecho dos mais de seis mil quilômetros da fortificação que se espalha de leste a oeste pelo norte da China. Breve, mas perigoso: seus três quilômetros e pouco têm mais de 1.700 degraus de tamanhos diversos, áreas semidestruídas e locais com risco de desabamento.

São 7h do dia 22 de maio de 2004, o céu ainda está nublado e sopra um vento frio na praça Yin Yang, no pé da montanha, em uma cidadela fortificada que no passado talvez tenha sido um ponto de concentração de tropas, um vilarejo protegido pela muralha. Hoje, o terreno cercado é dividido em vários blocos e abriga um grande estacionamento rodeado por lojinhas para turistas.

Vou começar o maior desafio de minha curta vida de maratonista. Só de olhar para as montanhas dá medo. Apesar dos meses de treino, não sei se estou preparado para agüentar o que vem por aí. A maratona não admite o erro e cobra em dobro cada passo em falso. Deve-se ter paciência e equilíbrio para administrar as forças, experiência e confiança para vencer o desânimo, resistência e força para chegar ao final correndo inteiro, um atleta vencedor.

É tudo o que eu não tinha ou não era. Fica difícil até saber como cheguei a esse ponto, único brasileiro entre cerca de 200 atletas a desafiar o dragão chinês, a maior edificação já feita pelo homem, única construção vista do espaço. Descontando os breves e recentes anos de descoberta da corrida, minhas últimas atividades esportivas regulares foram as peladas na hora do recreio, no tempo do ginásio, havia mais de 30 anos.

Jogava na defesa, como todo ruim de bola. Costuma ficar entre os últimos a entrar para o time, mas fazia questão de me movimentar bastante, acreditando nos ensinamentos do filósofo futebolista Neném Prancha: “Quem pede recebe, quem desloca tem preferência”. Era um cabeceador razoável, subia bem e batia forte. Um dia, o cruzamento veio como um foguete, eu saltei na frente, mais alto que todos em volta, já preparando o coice de cabeça, e a bola chegou baixa, explodiu na minha barriga, amassou as partes pudendas. Fiquei lá, caído e dolorido, envergonhado e furioso.

Não foi isso que encerrou minha carreira de beque, mas o desenrolar da vida. Entrei para o movimento estudantil, integrei grupos de estudo, fiz cinema que se queria engajado. A poesia que escrevia na adolescência virou prosa, transformei-me em escrevinhador de contos e publiquei meu primeiro livro, “Abertura 1812”, no primeiro ano da faculdade de jornalismo.

Virei ativista sindical, ingressei na militância clandestina, rodei madrugadas para imprimir panfletos e jornais políticos em mimeógrafo a álcool, contribuí com a imprensa alternativa e participei dos primeiros passos da Organização Comunista do Sul, que mais tarde veio a se fundir com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR-8.

Como responsável no Rio Grande do Sul, estou no expediente do primeiro número do jornal popular “Hora do Povo”, onde fiquei vários e gostosos anos. Foi por causa da militância política, aliás, que nos mudamos para São Paulo, Eleonora e eu. Ela chegou grávida à cidade grande, e fomos tocar o barco, manobrando com o entusiasmo da luta contra a ditadura para superar as dificuldades financeiras e vencer -ou, pelo menos, empatar- a luta pela sobrevivência.

As vitórias oposicionistas no início da década de 80 não melhoraram muito as nossas condições. Em 84, com duas filhas, tratamos de conseguir trabalho na grande imprensa e fomos nos afastando das lides políticas. Aos poucos, ganhamos espaço, estabilidade e até férias regulares. Foi numa delas que comecei a correr.

A praia cheirava a mato e merda. Tábuas largas e grossas de madeira vermelha, ainda sangrando de nova e largando o forte perfume, estavam atiradas em desordem na areia. Seriam usadas na construção do píer de Canasvieiras, praia comprida e de águas calmas no litoral norte de Florianópolis. O trapiche, como os gaúchos chamamos esse tipo ancoradouro, passou a ser o marco para as caminhadas de verão.

Ir até o meio do caminho já era um bom exercício. Chegar à obra, então, nem se fala. Em dias muito bons, Eleonora e eu seguíamos para além do píer. Na volta, pelo menos uma vez por ano, íamos até a ponta extrema do trapiche, mar adentro e, depois de muito ciscar, avaliar as condições de temperatura e pressão, conjurar os medos e as coragens, eu fechava os olhos e mergulhava, dava aquele barrigaço sensacional. Voltava à tona sem fôlego, meio desesperado, nadando cachorrinho para ancorar em lugar seguro e seco.

Numa dessas caminhadas, no verão de 97/98, sabe-se lá por que cargas d`água, deixei a patroa andando sozinha e fui! Parti em desabalada carreira pela praia, logo caindo para um trote ou assemelhado, tentando chegar até o trapiche, testando se eu conseguiria correr, cumprir a distância, vencer o espaço.

Não lembro, mas diz a Eleonora que ficou furiosa ao me ver simplesmente seguindo sem aviso. Não deve ter sido algo monumental e acho que a zanga foi vencida quando cheguei de volta, caminhando cansado, suado, contando a conquista.

Naquela temporada, ainda fui várias vezes até o píer no meu trote de aprendiz, cobrindo pouco mais de um quilômetro de praia. Comecei a desafiar a distância, aumentando o desafio. Galopava na ida, voltava no trote até a metade, caminhava o resto. Antes do final das férias, já fazia ida e volta com facilidade, às vezes chegava até a passar do trapiche.

Na volta a São Paulo, não dava para aceitar ficar trotando como um hamster na esteira da academia. Eu queria as ruas e resolvi encarar a Sumaré, larga avenida na zona oeste da cidade, cujo canteiro central abriga uma pista de ciclismo e é palco para caminhadas e trotes.

Só chegar até a avenida já dava quase um quilômetro. Saía de madrugada, driblava os carros por alguns quarteirões e ia de um ponto a outro. Voltava caminhando, tentava construir alguma condição física. Pelo menos, àquela altura da vida já não tinha de brigar contra os maiores inimigos do atleta, o cigarro e a bebida. Na esteira de uma suposta condição de hipertenso (em que até hoje não acredito, mas…), deixara de fumar havia quase dez anos e não bebia nem socialmente desde o início dos anos 90.

Quando consegui ir e voltar correndo, cobrindo quase oito quilômetros no total (os três da avenida e o tanto para chegar a ela), foi uma festa. E fui buscando mais. No meio do feriadão da Páscoa, um dia cinzento e com garoa, bati todos os meus recordes, superei as expectativas, rompi as barreiras: fui e voltei duas vezes pela Sumaré!

Hoje lembro aquela conquista com uma certa ironia condescendente, mas meus esforços eram notados. Os professores da academia em que eu tentava perder a barriga e, também sem sucesso, aprender a nadar, me viam quando passavam pela Sumaré no caminho para o trabalho. Depois, vinham conversar comigo sobre corridas, e um deles comentou que eu devia participar de provas de rua.

Nunca tinha ouvido falar disso, mas imaginei que seria uma boa forma de me testar, ver se estava mesmo construindo alguma coisa. Não dediquei grandes raciocínios nem pensamentos filosóficos à questão: quando consegui informações sobre uma corrida de oito quilômetros, fiz minha inscrição e comecei a contar os dias até a hora da prova.

No domingão de maio, cheio de sol, toda a família se mandou para o campus principal da Universidade de São Paulo e território (quase) livre dos corredores, que aproveitam as alamedas da Cidade Universitária para treinos e, como pude ver então, competições. O percurso era plano e à prova de erros: duas voltas em torno da raia olímpica e se entra no estádio, terminando na pista de atletismo, aplaudido pelo povo das arquibancadas.

Claudia, Eleonora e Laura (a partir da esq.), devidamente uniformizadas, acompanharam todo o percurso de minha primeira maratona

Chegar ao primeiro posto de retorno, na miserável marca de dois quilômetros, foi um esforço. Eu sempre trotara, nunca mandara ver nos treinos, e já estava por ali botando os bofes para fora, espumando e resfolegando. Tratei de me acalmar, baixar a bola, fazer o que eu estava acostumado para continuar na prova -afinal, Eleonora e as crianças estavam por lá, aplaudindo no percurso e me esperando inteiro no final.

A corrida supostamente é uma diversão, e corredores lentos devem se divertir mais ainda, aproveitando o ambiente festivo e o encontro com a natureza, desligando-se do ritmo violento e competitivo do cotidiano. Conversa para boi dormir! Lá pelo quilômetro seis, passa por mim com enorme facilidade um um sujeito enorme, gordão, trotando num ritmo que parece tranqüilo. Deu até raiva. Disparei atrás, mas quem diz que eu encostava? Só fiquei bufando, perdi tempo e passei vergonha com meus botões, enquanto o cara nem-te-ligo, seguia meio quarteirão à frente. Pelo menos, não vou deixar o sujeito escapar, pensei.

Para minha satisfação e recuperação do orgulho ferido, isso eu consegui. Apertei o passo pouca coisa, sem bufar muito, e mantive o sujeito na mira. Nem prestava mais atenção no percurso. Quando vi, já era hora de embicar para a entrada no estádio.

Fui me entusiasmando e, na pista de atletismo, achei que o cara estava muito feliz e descansado. Resolvi endoidar. Tirando vontade e forças nem sei de onde, abri a passada e disparei -mais tarde, aprendi que a isso se chama sprint final. Meu peito estava explodindo, mas a arrancada deu certo: passei o adversário uns metrinhos antes do pórtico, que cruzei gritando como nunca.

Ganhei abraços e beijos das minhas mulheres, um troféu que elas prepararam especialmente e uma vontade louca de me inscrever na próxima corrida. Quem sabe, uma maratona?

Como qualquer sujeito bem informado, conhecia a história heróica de Fidípedes, o soldado grego que, centenas de anos antes de Cristo, correra quarenta quilômetros em uniforme militar completo para avisar Atenas da vitória sobre os persas na batalha de Maratona -combate tido como decisivo para que o mundo ocidental tenha se desenvolvido como o conhecemos. O cara morreu ao cantar a glória, o que torna a lenda ainda mais inspiradora.

Minha inspiração não chegava a tanto. Continuei na trilha da Sumaré, descobri outras corridas e conheci um jornalzinho especializado, o “Atividade Física”, resultado do trabalho de um ultramaratonista muito conhecido nos meios amadores paulistanos, o Roberto Losada. Lendo o jornal e conversando com ele, fiquei sabendo da existência de equipes de atletas e de treinadores que orientavam sujeitos como eu. Não era impossível aumentar a velocidade e ganhar capacidade para cobrir distâncias maiores.

Passei a treinar quatro, cinco, seis vezes por semana. Descobri dicas de treinos na internet, orientações nutricionais, sugestões de trabalhos de musculação. Entrei num grupo de corredores e comecei a receber treinamento formal. Participava de fóruns de atletas no mundo on-line, trocava idéias, escrevia para o jornal do Losada, lia relatos de experiências transcendentais, de verdadeiras epifanias nas maratonas.

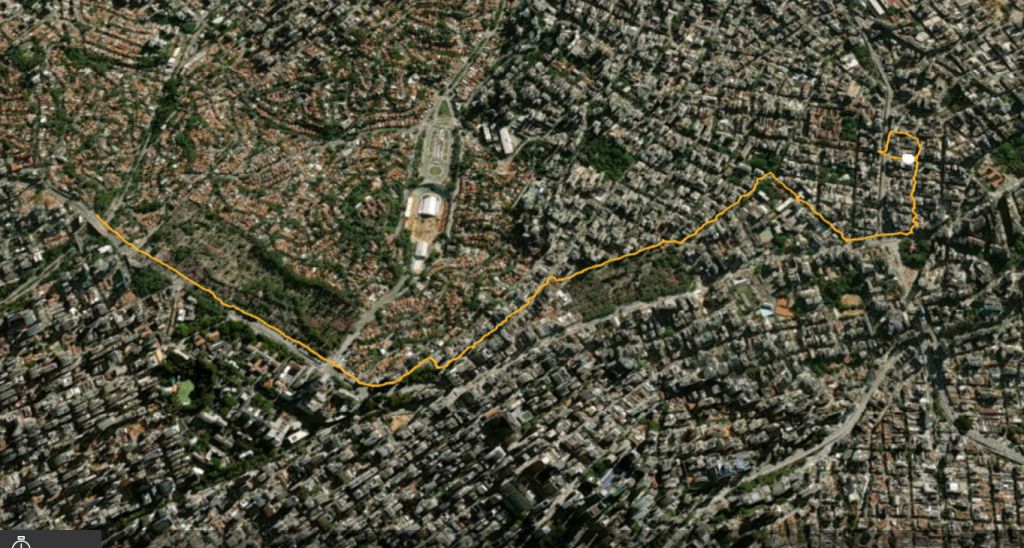

Corredores começam a se espalhar depois do primeiro quilômetro da maratona de Porto Alegre em 1999 – foto Eleonora de Lucena

Em maio de 99, quase exatamente no aniversário de minha primeira corrida, cheguei a Porto Alegre para estrear na maratona. Iria tentar cobrir, aos quarenta e dois anos, meus primeiros quarenta e dois quilômetros, cento e noventa e cinco metros -como se sabe, os quarenta e dois quilômetros são fáceis, o que mata são aqueles malditos metrinhos.

Quando vi que só havia 850 inscritos, gelei. Minha primeira maratona seria também meu primeiro último lugar, imaginei na hora. Era mais uma coisa para me apavorar, a menos de vinte horas do início da prova. Eu sonhava com esse dia havia mais de seis meses, agora ele estava chegando. Tomara que não fosse um pesadelo.

Foi um sonho. Rodei Porto Alegre, minha pátria, de fio a pavio, saindo do Parcão, passando pelo Mercado, margeando o Guaíba, desviando do Beira-Rio, estádio do rival Colorado, cruzando uma favela da zona sul, homenageando o estádio Olímpico, palco das glória do Grêmio, rodando pela “Zero Hora”, meu primeiro emprego em jornal, embicando pela Ipiranga e rasgando a fantasia na Perimetral, escalando o viaduto da Silva Só e correndo a gritar, disparado, até cruzar a linha derradeira.

Foi um sonho. Rodei Porto Alegre, minha pátria, de fio a pavio, saindo do Parcão, passando pelo Mercado, margeando o Guaíba, desviando do Beira-Rio, estádio do rival Colorado, cruzando uma favela da zona sul, homenageando o estádio Olímpico, palco das glória do Grêmio, rodando pela “Zero Hora”, meu primeiro emprego em jornal, embicando pela Ipiranga e rasgando a fantasia na Perimetral, escalando o viaduto da Silva Só e correndo a gritar, disparado, até cruzar a linha derradeira.

Engoli o percurso com os olhos, bebi a paisagem, registrei cada companheiro de prova, lembrei os causos de corredores e ouvi os gritos do público. Na favela, um moleque sujo e barrigudinho puxou o braço do amiguinho e apontou para mim: “Olha o rei Leão!”. Depois do viaduto, alguém gritou: “Vai, Sansão”.

Naquela altura, eu não tinha mesmo muita alternativa. Disparava, sim, mas estava em pandarecos. Desde o quilômetro trinta e cinco uma bolha explodira na planta do meu pé direito, minara minhas forças, comera minha confiança, reduzira minha velocidade. Via outros em situação parecida: alcancei um sujeito que caminhava com os tênis nas mãos, os pés machucados. De vez em quando, colocava e calçado e trotava umas centenas de metros.

Conversando, fomos nos ajudando. Ele falava que não iria parar de jeito nenhum, que a mulher e os filhos esperavam no Parcão. Lembrei de histórias contadas em treinos, de gente que terminou a prova com os pés sangrando, mas cruzou a chegada trotando com o filho, recebido como herói pela família.

A minha, por sinal, estava ali, toda ela ao meu lado. Eleonora, as duas meninas e meu pai lotavam um fusquinha que acompanhou o percurso. Em pontos estratégicos, lá estavam elas aplaudindo, gritando, incentivando, mandando beijos e fazendo com que eu corresse mais, melhor e feliz, até sambasse no asfalto.

Fechei a prova com quatro horas, zero minuto e malditos trinta e cinco segundos. Por muito pouco, pouco mesmo, minha primeira maratona deixou de ser sub-4, uma das marcas emblemáticas no imaginário maratonístico. Essa frustração não prejudicou a festança, mas deixou um fel no espírito e também marcou o início de um aprendizado: o corredor nunca está satisfeito. Quanto mais a gente corre, mais quer correr. Acabada uma conquista, mal damos descanso ao corpo, vislumbramos logo meta mais difícil, mais complicada, mais veloz, mais divertida, mais qualquer coisa que apele ao coração e às pernas.

E foi assim que, um ano depois, na última maratona de Porto Alegre do século 20, baixei meu tempo em sete minutos. Passei a ser um corredor de três horas. Três horas e muito, três horas altas, como se diz, mas menos de quatro.

E foi assim que, um ano depois, na última maratona de Porto Alegre do século 20, baixei meu tempo em sete minutos. Passei a ser um corredor de três horas. Três horas e muito, três horas altas, como se diz, mas menos de quatro.

Paguei caro pelas horas exageradas de corrida, desrespeito às orientações técnicas ou falta de treinamento adequado às minhas condições físicas e faixa etária. Um mês depois da maratona, cheguei à Sumaré para mais um treino e, na primeira pisada no asfalto, uma pontada de dor corta minha perna como se fosse faca, o pé fica no ar. Forço mais uns passos, vou trotar na grama, mas não dá, tenho de voltar caminhando para casa.

Seguiu-se quase um mês de peregrinações por médicos, descobrindo que o fato de o sujeito ser ortopedista não significa que ele tenha capacidade para tratar de corredores. No troca-troca de orientações, que incluíram desde um simples “pare uns dias e depois tente de novo” e um criativo “troque de tênis” até a receita de anti-inflamatórios desaconselhados e perigosos para quem, como eu, tivera úlcera, finalmente um médico pediu uma ressonância magnética das pernas.

As imagens não deixavam dúvidas. Estava com fratura por estresse na tíbia direita e síndrome de estresse na esquerda, significando que os esforços da corrida e a falta de alongamento fizeram com que a musculatura encurtada esticasse o osso como se fosse um arco, provocando microlesões que poderiam até causar a quebra do osso, dependendo da gravidade e do estresse colocado nele.

Quando li o laudo, bateu o desespero. Nunca mais iria correr na vida.

Que nada. O tratamento é basicamente não-invasivo, com fisioterapia, exercícios de alongamento e de fortalecimento da musculatura e redução dos treinos. Deixei de correr por algumas semanas, mas depois voltei, por minutos contados, a trotar em esteira, até que enfim fosse liberado para, brevemente e com cuidado, correr em chão de terra.

Meus primeiros treinos sem dor foram corridos em outubro de 2000, na longa, plana, limpa e solitária Quarta Praia, no Morro de São Paulo, ilha no sul da Bahia. Vinte minutinhos, dia sim, dia não, estavam dizendo que eu voltaria a correr um dia. E já comecei a sonhar com uma maratona, alguma coisa espetacular. Queria ver de perto as maravilhas que conhecia da internet, desafiar e desbravar as terras estrangeiras.

Depois da primeira maratona, ganhei como prêmio uma taça feita pelas minhas filhas, Laura e Claudia, a quem dediquei o livro MARATONANDO

Deixar um comentário