Quando é que a corrida deixa de ser corrida e se transforma em viagem, voo, mergulho na vida, na memória, na cidade, na própria consciência, na história? Para mim, os quilômetros são encontros: hoje me deparo com o amor do povo de São Paulo transformado em cata-ventos de carinho e esperança. Com minhas passadas pela manhã cinzenta e chuvosa da primavera paulista, abraço o Memorial das Vítimas da Covid –e ainda faço outras descobertas.

Correr na pandemia está sendo um aprendizado de quase tudo, um reaprender da atenção em si e no outro, um superar de desconfianças, angústias, receios, um novo despertar de ossos, músculos, nervos e tendões para tarefas que estavam quase esquecidas.

Ao longo do período mais fechado da quarentena, meu exercício foi quase somente caminhar, idas e voltas sem conta –às vezes, eu as contava—pela lateral da minha casa. Em outubro de 2020, comecei a sair de manhã cedo para corridas curtas, curtíssimas, quatro quilômetros em blocos de cem metros correndo, trezentos metros caminhando, até ganhar confiança para aumentar a distância corrida em cada bloco e estender o percurso da aventura.

Ao longo do período mais fechado da quarentena, meu exercício foi quase somente caminhar, idas e voltas sem conta –às vezes, eu as contava—pela lateral da minha casa. Em outubro de 2020, comecei a sair de manhã cedo para corridas curtas, curtíssimas, quatro quilômetros em blocos de cem metros correndo, trezentos metros caminhando, até ganhar confiança para aumentar a distância corrida em cada bloco e estender o percurso da aventura.

Agora já consigo ir mais longe, aguento subidas e descidas –de vez em quando, dói aqui ou acolá, mas até as dores estão se ajeitando, e eu reaprendo a cuidar das que merecem cuidado e a suportar as que vão passar logo, e passam. Com meu corpo um pouco mais apto, ainda que não em boas condições, já é possível redesbravar as ruas.

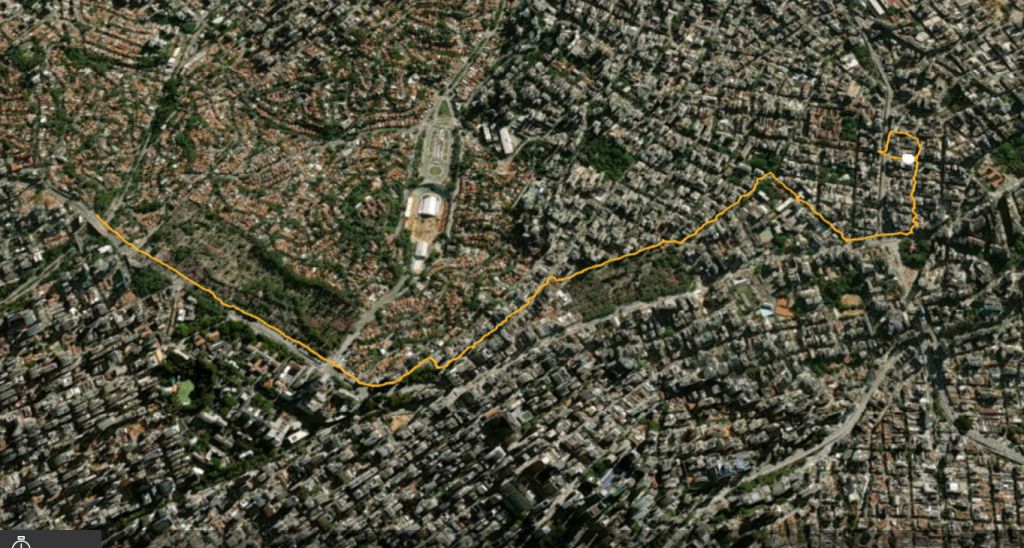

Pela primeira vez em toda a pandemia, desço a Consolação rumo ao centro da cidade. Olho para cá e lá, revendo as lojas e letreiros tão familiares, o boteco onde costumava parar para um pingado e um pão de queijo, outro que era minha parada de água. Passo pelo cemitério do Araçá, onde estão enterrados o abolicionista Luiz Gama e o revolucionário Joaquim Câmara Ferreira, me impressiono com gigantescos murais e com ainda maiores obras em andamento em antigos terrenos baldios.

A descida cobra seu preço de meus joelhos, o direito reclama um pouco, o esquerdo dá um estrilo, mas é coisa de poucos metros. Diminuo o ritmo, caminho um pouco, volto para o trote, arrumo e corpo e já vejo, um quarteirão à frente, o meu destino dessa manhã, a praça Roosevelt.

A descida cobra seu preço de meus joelhos, o direito reclama um pouco, o esquerdo dá um estrilo, mas é coisa de poucos metros. Diminuo o ritmo, caminho um pouco, volto para o trote, arrumo e corpo e já vejo, um quarteirão à frente, o meu destino dessa manhã, a praça Roosevelt.

O terreno em que foi construído o primeiro estádio de futebol do país, no nascer do século passado, é hoje um mastodonte de concreto –nem por isso menos afeito aos humanos, que ocupam o espaço como podem. Há passeadores de cachorros, há a tribo do esqueite, há o povo da noite, os artistas, os moradores de rua, os pulícia; de manhã cedo, com frio e céu cinzento, quase chovendo, há menos de tudo e de todos, mas a praça vibra também com a vida que ela mesmo tem.

Vida feita de lata e plástico, amassados, dobrados, pintados, colados, pregados, reaproveitados, retrabalhos, ressignificados: transformados em cata-ventos multicoloridos implantados como folhas e galhos em roliços troncos de isopor. São árvores da memória, do carinho, da resistência e da vontade de mudar: elas formam o Memorial da Despedida, uma homenagem às vítimas da Covid em São Paulo.

Vida feita de lata e plástico, amassados, dobrados, pintados, colados, pregados, reaproveitados, retrabalhos, ressignificados: transformados em cata-ventos multicoloridos implantados como folhas e galhos em roliços troncos de isopor. São árvores da memória, do carinho, da resistência e da vontade de mudar: elas formam o Memorial da Despedida, uma homenagem às vítimas da Covid em São Paulo.

Na última quarta-feira, seis de outubro, artistas e ativistas, moradores do centro de São Paulo, lideranças comunitárias e religiosas, parentes e conhecidos de vítimas da covid e gentes de fizeram procissão para marcar a instalação na praça Roosevelt de trinta e oito mil cata-ventos, cada um representando uma vida perdida na cidade de São Paulo por causa da política governista durante a pandemia.

Os equipamentos foram produzidos pela Escola de Samba Vai-Vai, que perdeu muitos apoiadores para a doença: “O cata-vento dá a dimensão do movimento da vida”, disse naquele dia Spencer Berzenje, diretor da área de barracão da agremiação alvinegra, que tem sede ali perto da Roosevelt, no bairro do Bixiga.

Visito a praça neste sábado, nove de outubro, quando o Brasil acorda sabendo que já temos mais de seiscentos mil mortos por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São vítimas de um crime do Estado, são nossos mortos, eliminados em meio a um projeto de destruição da nação, de entrega das riquezas, de estiolamento das relações humanas no país.

Passeio pelos cata-ventos da praça Roosevelt, e eles me contam outra história: a de mulheres e homens que resistem, que se lembram, que choram e que se erguem em defesa da vida. Vejo a menina que tem na mão um cata-vento feito flor –ou seria o contrário?—na singela pintura de @Negana, vejo Paulo Freire numa parede de escola, vejo cartazes lambe-lambe e pixos de revolta e de esperança. Corações por tudo, 60 mil corações pintados pela muralista e por Carol Carneiro, abraçando a praça, o mundo, nós todos.

Passeio pelos cata-ventos da praça Roosevelt, e eles me contam outra história: a de mulheres e homens que resistem, que se lembram, que choram e que se erguem em defesa da vida. Vejo a menina que tem na mão um cata-vento feito flor –ou seria o contrário?—na singela pintura de @Negana, vejo Paulo Freire numa parede de escola, vejo cartazes lambe-lambe e pixos de revolta e de esperança. Corações por tudo, 60 mil corações pintados pela muralista e por Carol Carneiro, abraçando a praça, o mundo, nós todos.

Caminho também pela minha história. Foi ali mesmo, em frente à escola Patrícia Galvão –a Pagu–, que terminei meu projeto de corredor velho. Quando completei sessenta anos e entrei oficialmente na velhice –terceira idade, que seja!–, inventei de correr ao longo do ano distância equivalente à de sessenta maratonas. Pois em 30 de novembro de 2017 cheguei aos almejados dois mil, quinhentos e trinta e dois quilômetros, completando o percurso ali na Guimarães Rosa, minirrua no lado norte da praça (o vídeo a seguir conta mais sobre isso e você pode ler mais a respeito CLICANDO AQUI).

Seguindo no meu flanar pela praça, um rápido descanso até retomar a corrida de volta para casa, encontro ainda outros amigos: dezenas de pares de tênis velhos, encarquilhados, amarrados e jogados ao alto como boleadeiras para se enroscarem em fios e nos galhos de árvores em um dos limites da praça.

Passo ainda por um jacarandá florido, pintado de roxo como os tantos que se enfileiram pelas ruas, parques e praças da minha Porto Alegre. Descubro um cantinho de árvores queridas, semipeladas mas ainda carregando um resto de flores gordinhas, tingidas de amarelo, rosa, vermelho, banco, tons pastéis que contrastam com seu perfume forte, adocicado. Não sei como se chamam. Para, são as árvores da minha vó: havia uma no quintal dos fundos da casa da vó Alda. Ficava num trecho estreito do terreno, mais perto da casa, encostada ao muro da vizinha. Na primavera, cobria o chão com as flores que vagamente lembram um martelinho, o copo pequeno especial para pinga e bebidas fortes. De galhos raquíticos, não prestava para subir: no máximo, dava para a gente se empoleirar na primeira forquilha. Para escalar, mesmo, o desafio eram os jacarandás, que também nos davam as orelhas de macaco, empregadas em nossas batalhas de rua como projéteis terríveis, que provocavam ardidos arranhões, especialmente se pegassem na testa ou no finzinho da cabeça, ali onde o crânio vira nucas batalhas de rua. Às flores roxas, a gente não dava muita bola.

As memórias rodam mais rápidas que as passadas, mas eu tento emparelhar movimento e pensamento. Já indo embora, um morador de rua me pede qualquer coisa para um café, digo que saí para correr, sem dinheiro nem mais nada. Ele elogia: “Muito bem. Faz bem para a saúde”.

Levo a fala dele comigo, mais a mensagem no enorme mural que vejo na subida da Consolação, em que a menina e os peixes e as cores e os astros e as estrelas pintados por Rita Wainer são encimados por faixa que diz: “A cidade é nossa”.

Tomara que seja, há de ser, haveremos de a fazer de todos, um passo de cada vez, um monte de passadas ao mesmo tempo, milhares de vezes, milhões, tudo junto e misturado, aqui e agora.

Vamo que vamo!

Veja mais fotos CLICANDO AQUI

Deixar um comentário