“quem pode viVer”

Assim, em letras minúsculas e com um “vezão” para deixar claro e evidente o duplo sentido viver/ver, sem ponto de interrogação ou de exclamação, sem sequer ponto final, a frase em letras pretas e verdes queima o muro do cemitério São Paulo, na esquina das ruas Luís Murat e Henrique Schaumann, na zona oeste da capital paulista.

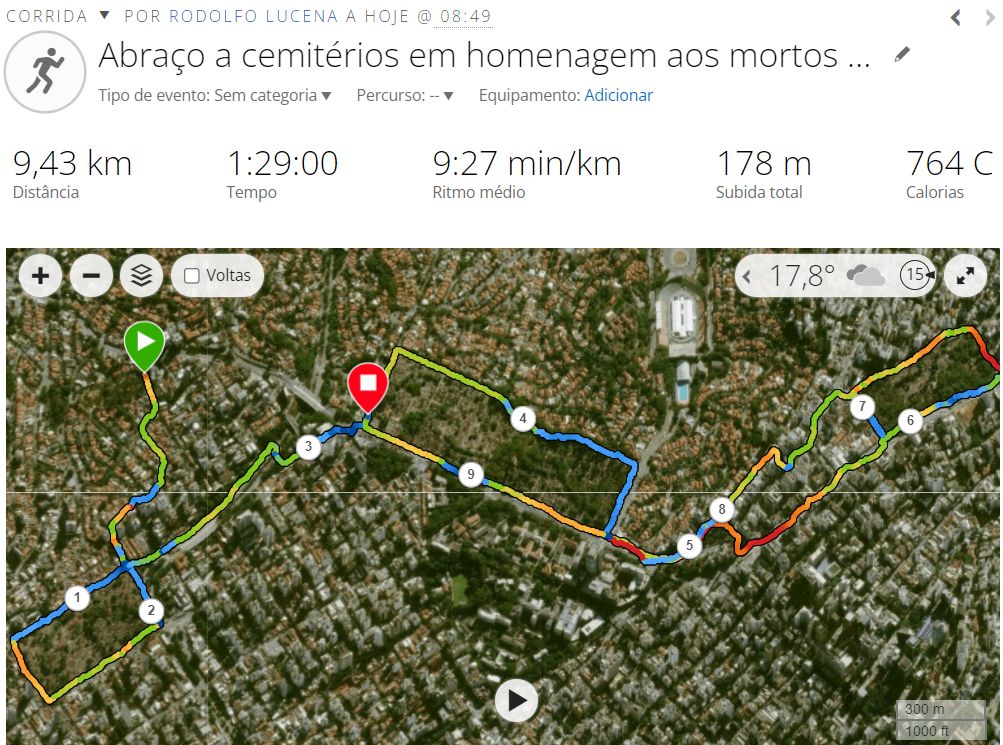

Para mim, é uma pergunta e, ao mesmo tempo, um grito de raiva e indignação. Com elas — pergunta, indignação e raiva–, começo minha corrida de hoje, um abraço a cemitérios de São Paulo em homenagem, em memória aos mortos da covid em nosso país.

São todos eles mártires de nosso povo, serão lembrados pela história como vítimas de uma execução metodicamente realizada pela política implementada pelo presidente Jair Bolsonaro na pandemia.

Este primeiro de novembro amanheceu com mais cento e trinta famílias chorando seus mortos. No total, até o final da tarde de ontem, 30 de outubro de 2021, são 607.824 vidas perdidas, cortadas antes do tempo por causa da política da morte realizada pelo governo federal. Esses são os números oficiais; especialistas estimam que o número de mortes pela covid no país deve ser de 20% a 30% maior, por causa das subnotificações.

Não há brasileiro ou brasileira que não tenha perdido alguém da família, um amigo, um conhecido ao longo da pandemia. Corro por todos, mas peço licença para lembrar alguns mais próximos de mim, em nome deles homenageando milhares.

Minha família perdeu Nelci Capitani, mulher guerreira e combativa, gaúcha de faca na bota que se espalhou pelo Brasil e morreu longe da terra natal.

Logo em março do ano passado, quando ainda estávamos em choque pela tragédia que tomava conta do mundo e recém chegava ao país, perdemos num só dia Naomi Munakata e Martinho Lutero, operários da música, dirigentes de paixões construídas com a voz humana.

Sérgio Ricardo se foi. Amigo, talvez o único artista que eu possa chamar de ídolo. Não foi levado pela covid, mas foi duramente atacado pela doença, que o deixou abatido, enfraquecido, e acabou derrubado por outros males.

Do meu mundinho das corridas, choramos tantos atletas, parceiros, companheiros de rua, devoradores de quilômetros. Em nome de todos, saúdo a memória do treinador Luiz Fernando Bernardi e da atleta olímpica Roseli Machado, vencedora da São Silvestre de 1996.

Perdemos jornalistas como o grande fotógrafo Lilo Clareto e o multiartista Alípio Freire, combatente da resistência democrática à ditadura militar. Também se foram Aldir Blanc, o cacique Aritana, o queridíssimo ator João Acaiabe, que tanto vi com minhas filhas pequenas contando histórias no também falecido programa infantil “Bambalão”.

Trazia todos eles no peito, no coração e nas pernas nesse abraço que começou rodeando o cemitério São Paulo, o mais “jovem” dos que hoje circundei.

Ali acompanhei o velório do grande Ricardo Zaratini, que conheci no período da resistência à ditadura militar. É dele a frase: “Eu tenho minha vida dedicada à luta contra o imperialismo norte-americano. Esse sempre foi o norte da minha política. Nunca tive paixão por esse ou aquele partido, essa ou aquela ou organização. O que sempre me guiou foi a luta contra o imperialismo norte-americano, que é, sem dúvida nenhuma, o inimigo número um dos povos de todo o mundo.”

Ali acompanhei o velório do grande Ricardo Zaratini, que conheci no período da resistência à ditadura militar. É dele a frase: “Eu tenho minha vida dedicada à luta contra o imperialismo norte-americano. Esse sempre foi o norte da minha política. Nunca tive paixão por esse ou aquele partido, essa ou aquela ou organização. O que sempre me guiou foi a luta contra o imperialismo norte-americano, que é, sem dúvida nenhuma, o inimigo número um dos povos de todo o mundo.”

Alguns dos famosos enterrados no cemitério São Paulo: o general Miguel Costa, comandante da Coluna Prestes ao lado de Luiz Carlos Prestes, o craque Arthur Friedenreich, o cineasta Walter Hugo Khouri e o escultor Victor Brecheret.

Dali subi o morro rumo ao espigão da Paulista, costeei o cemitério do Araçá e segui para abraçar o cemitério da Consolação –no caminho, fiz meu quilômetro mais rápido, 6min49, talvez o único que corri o tempo todo, pois essa jornada quase inteira foi feita combinando caminhadas em alguns trechos, corridas em outros (veja o vídeo acima, em em que comento outros aspectos da corrida, e se inscreva no TUTAMÉIA TV).

subi o morro rumo ao espigão da Paulista, costeei o cemitério do Araçá e segui para abraçar o cemitério da Consolação –no caminho, fiz meu quilômetro mais rápido, 6min49, talvez o único que corri o tempo todo, pois essa jornada quase inteira foi feita combinando caminhadas em alguns trechos, corridas em outros (veja o vídeo acima, em em que comento outros aspectos da corrida, e se inscreva no TUTAMÉIA TV).

Primeiro e talvez mais suntuoso cemitério da cidade, inaugurado em 1858, ele guarda os restos mortais de barões da indústria, paulistas quatrocentões, gente da fama e da fortuna. Mas também abriga Mario de Andrade, Joaquim Câmara Ferreira e Luís Gama. Levado pela covid, lá está enterrado o corpo do querido Sérgio Mamberti.

Feito abraço, iniciei meu caminho de volta: o encerramento dessa homenagem seria circundar o cemitério do Araçá, onde ficam os conhecidos vendedores de flores, com bancas que permanecem abertas o ano inteiro, 24 horas por dia.

Foi o cemitério do Araçá –que leva esse nome porque, no século 19, a hoje avenida Dr. Arnaldo se chamava estrada do Araçá, frutinha gostosa, de leve amargor— o destino do cortejo que seguiu, em 1917, o caixão do operário José Martinez. A revolta contra seu assassinato provocou verdadeiro levante popular durante aquela que foi primeira greve geral no país.

No cemitério do Araçá realizei uma das mais doloridas coberturas jornalísticas da minha carreira, acompanhando em 1991, como repórter da Folha, o sepultamento da jovem Carla Barreto Penna. Ela morreu aos 16 anos quando fazia reportagem para o caderno “Folhateen”: com seus colegas, investigava as mortes nos trilhos em São Paulo. Foi atropelada por um trem.

No mesmo dia, outras três pessoas foram mortas por trens em São Paulo. Todas homenageadas em missa de sétimo dia na catedral da Sé. Na cerimônia, foi lida carta que Carla Penna escrevera para uma amiga. Um trecho diz o seguinte:

“Muitas pessoas dizem que o sonho acabou. O sonho por uma sociedade mais justa e humanitária, eles dizem que acabou. Mas como pode ter acabado, se a miséria, a fome, o racismo e a exploração do homem pelo homem ainda existem?”

Quase rimando com o grito de esperança da jovem estudante secundarista, vejo quando me encaminho para casa pichação em um poste. Com letras coloridas em cimento caiado, está lá escrito:

Quase rimando com o grito de esperança da jovem estudante secundarista, vejo quando me encaminho para casa pichação em um poste. Com letras coloridas em cimento caiado, está lá escrito:

“Por uma sociedade livre! Sem muros, sem prisões, sem estigmas, sem manicômios”.

E, espero, sem Bolsonaro na presidência da República.

Vamo que vamo!

Deixar um comentário