De chapéu de sol e óculos escuros, levando um buquê de flores em uma das mãos e, na outra, uma bomba guarda na bolsa, ela entrou sem ser molestada no Castelo da Boa Esperança, quartel-general das Forças Armadas na parte oeste da Cidade do Cabo. Seguiu direto até a casa de chá, tomou uma xícara e se esgueirou pelos subterrâneos da fortaleza, que passava por numa reforma. Num túnel, encontrou o ponto ideal para deixar sua carga.

“Foi uma explosão enorme! Todo mundo na Cidade do Cabo pode ouvir. Provocou danos nas estruturas e, mais do que isso, desmoralizou as forças do governo racista, atingido exatamente onde dizia ter mais segurança”, lembra a ex-guerrilheira Shirley Gunn em entrevista ao TUTAMÉIA, quando contou algumas das operações realizadas por seu grupo contra o regime do apartheid (confira a íntegra da conversa, em inglês, no vídeo acima), na África do Sul.

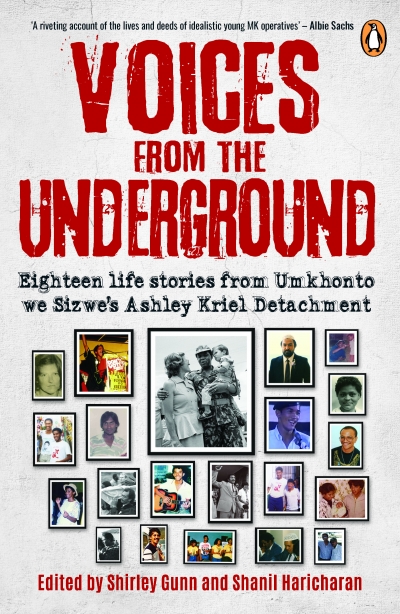

Hoje com 64 anos, Gunn dirige na Cidade do Cabo o Centro de Mídia de Direitos Humanos e esteve no Brasil participando do encontro da Rede Latino-americana e Caribenha de Lugares de Memória. Aproveitou para apresentar aqui o recém-lançado livro “Voices from the Underground” (Vozes da Clandestinidade), que reúne depoimentos de ex-militantes do destacamento Ashley Kriel, uma das unidades do Umkhonto we Sizwe (Lança da Nação), braço armado do Congresso Nacional Africano.

Hoje com 64 anos, Gunn dirige na Cidade do Cabo o Centro de Mídia de Direitos Humanos e esteve no Brasil participando do encontro da Rede Latino-americana e Caribenha de Lugares de Memória. Aproveitou para apresentar aqui o recém-lançado livro “Voices from the Underground” (Vozes da Clandestinidade), que reúne depoimentos de ex-militantes do destacamento Ashley Kriel, uma das unidades do Umkhonto we Sizwe (Lança da Nação), braço armado do Congresso Nacional Africano.

“Nelson Mandela era nosso comandante-em-chefe”, diz Gunn, para destacar que a luta contra o regime de apartheid tinha vários pilares. “O movimento democrático de massas era o mais importante”, afirma, mas também a resistência armada foi fundamental, apoiando as ações políticas, assim como a solidariedade internacional e a organização clandestina do comando político do CNA e do Partido Comunista da África do Sul.

E como uma jovem mulher branca, loira, de olhos azuis, universitária, filha de classe média privilegiada, entrou nesse movimento?

Para responder a essa questão, uma Shirlhey Gunn hoje grisalha começa contando um pouco da história do regime racista que então dominava a África do Sul.

“É muito difícil descrever as atrocidades do apartheid, declarado crime contra a humanidade pelas Nações Unidas. Formalmente começou em 1948, com os afrikaners, mas as estruturas coloniais também impuseram um regime muito similar, tanto sob os holandeses quanto sob os britânicos. Houve genocídio da população original em nosso país. Mas, em 1948, quando os nacionalistas afrikaners tomaram o poder, eles transformaram a segregação racial em lei. Era ilegal, por exemplo, haver um casal de negro ou negra e branco ou branca. A sociedade era dividida em linhas raciais, e não havia para os negros nenhuma perspectiva de trabalho decente nem educação nem ascensão social.”

Ela segue: “Havia uma profunda discriminação racial e também uma longa tradição de luta contra isso: o partido Congresso Nacional Africano foi criado no início do século passado, mas 1960 foi um momento de virada. Foi o momento em que o CNA e o CPA (Congresso Pan Africano) perceberam que simplesmente fazer resistência pacífica não estava funcionando, e os dois movimentos, naquele ano, decidiram iniciar a luta armada contra o apartheid. Nelson Mandela era nosso comandante-em-chefe. Ele foi preso pouco tempo depois de ter se envolvido na luta armada clandestina. Foi julgado e condenado à prisão perpétua, assim como outros camaradas deles, e foi mandado para uma ilha na da Cidade do Cabo, a ilha Robben, onde outros presos políticos também cumpriram sentença.”

“A oposição ao apartheid foi perseguida brutalmente, arrasada, mas o CNA, ao longo do tempo, em ondas e mais ondas, foi se fortalecendo, especialmente em 1976, com os levantes estudantis, em Soweto e em todo o país. Houve então um êxodo massivo de jovens sul-africanos, que deixaram o país para passar por treinamento militar, seguindo os passos dos líderes que estavam encarcerados. A luta armada se fortaleceu com a resistência à repressão, apesar da repressão, e houve várias gerações que se somaram a essa luta. Eu sou da geração dos anos 1980.”

Filha de uma enfermeira e um médico, Gunn estudou em uma escola religiosa. “Para mim, foi uma sorte não ter ido para uma escola oficial, porque as escolas governamentais para brancos reproduziam a cultura oficial. Entendi que o que havia em nosso país era o capitalismo racismo. Era insuportável. Qualquer pessoa com o mínimo de consciência não poderia suportar.”

Depois de atuar como enfermeira, auxiliando o pai e o irmão em trabalhos junto a comunidades pobres, entrou para a faculdade de Serviço Social. “Então me envolvi por muitos anos na luta democrática de massas. Meu ativismo começou ainda como estudante, os trabalhos de campo exigiam que eu trabalhasse com as comunidades mais pobres. Atuei nos guetos, e podia perceber que era um trabalho sem sentido, tratar as vítimas do capitalismo, e eu não queria fazer parte daquilo.”

Foi nessa época que ela se integrou ao Congresso Nacional Africano. “Participei do trabalho de organização de uma pequena comunidade de pescadores, ajudei a mobilizar aquelas famílias, contra os altos aluguéis e as péssimas condições de moradia. Também trabalhamos para unir as lutas das comunidades, como aquela comunidade de pescadores em que eu atuava, com as lutas sindicais das cidades, e todos perceberam que a luta era contra o governo, contr ao regime do apartheid”.

Ela se entusiasma falando de sua atuação no início dos anos 1980: “Criamos uma organização de massa, que reunia todos os grupos, que se juntou a uma organização nacional geral, que era uma enorme organização reunindo comunidades, sindicatos, professores, estudantes e pequenos comerciantes, e todos nós estávamos nessa luta para acabar com o apartheid, fazendo com que ele fosse completamente ingovernável. Essa era a nossa luta de massas. Era um rio que não podia ser parado. Esse era o pilar principal de nossa luta, o movimento de massas.”

Ao lado das reivindicações de melhores condições de vida e de trabalho, as campanhas políticas também cresceram, diz Gunn: “A campanha pela libertação de Mandela, por exemplo, também foi enorme, massiva. E, à medida que a mobilização ganhou força, também a repressão se tornou mais intensa. Foi decretado Estado de Emergência, e as organização de massa foram banidas. E assim até mesmo o movimento democrático de massa precisou ser coordenado a partir de estruturas clandestinas, e eles não conseguiram nos parar”.

Os partidos, como o CNA e o PC, foram banidos, precisaram se organizar clandestinamente. E, em 1984, Gunn foi recrutada para o braço armado do CNA e recebeu treinamento fora do país, sendo uma das poucas brancas no movimento. “Havia outros brancos na luta geral de massas, muitos estudantes, talvez o trabalho deles fosse muito mais teórico. Havia, por exemplo, uma organização de mulheres e movimentos de solidariedade, e o CNA oferecia, assim, um lar para todas as pessoas amantes da liberdade, independentemente da cor da pele, porque essa era a nossa visão do futuro da África do Sul: queríamos uma nação unida, não uma nação dividida.”

Shirley Gunn passou a integrar a unidade Ashley Kriel, dividindo o comando das operações com o jornalista Aneez Salie, que se tornou seu companheiro e com quem teve o primeiro filho, Haroom. A estrutura clandestina foi montada em uma área da cidade onde havia comunidades de brancos e indianos. “Foi muito difícil recrutar brancos para nosso destacamento. Cheguei a fazer algumas tentativas, sem sucesso. A maior parte de nosso grupo era de origem de trabalhadores dos subúrbios, de comunidades indianas e não-brancas. Sim, havia brancos que decidiram entregar suas vidas à causa, mas não muitos.”

Em 1985, aos 30 anos, foi presa pela primeira vez. “Passei 112 dias em uma solitária. Fui acusada de ter literatura do Partido Comunista, mas fui inocentada, graças ao meu ótimo advogado. Foi um inferno, mas eu sobrevivi, e saí de lá mais forte. Ao contrário do que eles esperavam ao prender, interrogar e submeter a torturas, e aterrorizar as pessoas, eles querem que você desista, mas, de fato, tudo isso acaba nos tornando mais fortes, mais decididos a continuar. E eu fiquei mais forte.”

Livre, retomou a atuação sindical com as trabalhadoras em fábrica de roupas. “Logo o trabalho se tornou impossível, eu era seguida onde quer que eu fosse. Então tive de entrar na clandestinidade mais profunda.”

Escondida no fundo de um caminhão carregado de repolhos, saiu do país, chegando primeiro a Botswana. Passou pelo Zimbábue, por Zâmbia e, finalmente chegou a Cuba, onde recebeu treinamento em espionagem e contrainformação. “Foi um treinamento excelente, que salvou minha vida”, diz ela, lembrando com carinho o período que passou na ilha de Fidel: “Eu gostaria que todos os trabalhadores do mundo pudesse ter experimentado o que eu vivi em Cuba, as condições de vida, as crianças indo para escola, ninguém passando fome”.

Voltando à África, completou sua preparação militar em Angola, onde aprendeu a construir bombas. “Era a única branca num grupo de 80 companheiros, e apenas quatro mulheres. Treinei muito tiro, e me tornei uma ótima atiradora.”

O aprendizado deu resultado, como demonstrou a ação no castelo da Boa Esperança e muitas outras realizadas pelo destacamento Ashley Kriel (algumas delas, Gunn chegou a descrever com mais detalhes na entrevista ao TUTAMÉIA, veja no vídeo no alto da página). “Foram mais de 30 operações de 1987 a 1990, as últimas no dia exato em que Mandela foi libertado.”

Mandela saiu da prisão, mas a violência contra a população negra e os combatentes do apartheid não terminou. “Nós continuamos prontos para entrar em ação, porque aquele período nos anos 1990 foi traiçoeiro. Houve mais mortes em pequenos choques, a extrema direita não estava feliz com o jeito que as coisas estavam andando. Forças de segurança infiltraram diversos grupos étnicos, criavam cenários que levavam ao enfrentamento negros contra negros, manipulados pelo estado do apartheid.”

Apesar do estado de alerta, os ventos de mudança e a perspectiva das eleições gerais em 1994 talvez tenham contribuído para que o grupo baixasse a guarda: “Meu bebê, Haroom, tinha 15 meses quando, em junho de 1990, eu fui presa novamente. Depois de Mandela ter sido solto, depois da libertação dos presos políticos, exilados estavam voltando e negociações estavam em andamento, aconteceu a prisão, fui detida com meu filho”.

Ela segue: “Nós dois fomos torturados. Me separaram dele. Ele foi sequestrado por assistente sociais e levado a uma área de segurança em Cape Town. Nas sessões de tortura, mostravam gravações dele chorando e tentavam me culpar pelo que meu filho estava sofrendo, diziam que eu era uma pessoa terrível e péssima mãe”.

A acusação de porte de arma não se sustentou, e Gunn acabou solta. “Aneez ainda estava na clandestinidade. Eu passei fazer alguns trabalhos sociais, sindicais, mas muito low profile por muito tempo, até que todos de nosso grupo pudessem voltar à legalidade. Então, na Comissão da Verdade e Reconciliação, eu contei minha história, nossos nomes, o meu e de Haroom, estão lá, no relatório final.”

A CVR foi estabelecida por lei em 1995, um ano depois da vitória de Nélson Mandela nas eleições. Funcionou de 1996 a 1998, ouvindo depoimentos –foram mais de vinte mil, diz Gunn, mas apenas uma pequena parte foi incluída nos cinco volumes do relatório final.

Depois de seu testemunho, ela mesma se envolveu em outra comissão, a de Reabilitação e Reparação. “Por um ano e meio, discutimos como deveria ser o processo de reparação, e como as pessoas poderiam ser recompensadas. Fizemos um documento que foi incluído no relatório final da Comissão da Verdade, que foi entregue a Nelson Mandela já no finalzinho do seu governo, ele recebeu cinco volumes e as recomendações de reparação estão lá”.

O trabalho fez com que Shirley Gunn se dedicasse mais ao estudo das compensações às vítimas do apartheid. “No nosso país, foi concedida anistia a perpetradores de crimes, em troca da verdade completa em depoimento a uma comissão de anistia. Ao mesmo tempo, isso significava que o estado da África do Sul tinha o compromisso de pagar por reparações. Eu fui classificada pela Comissão da Verdade como vítima, mas eu nunca me considerei vítima. Eu fui uma ativista, e ainda hoje sou uma ativista em defesa dos direitos humanos. Mas o processo te identifica como vítima. Então eu comecei um outro trabalho, com o Comitê de Vítimas do Apartheid.”

Fizeram concentrações e passeatas, não queriam que se fechassem as portas dos comitês. Eles seguiram funcionando até 2002, mas os resultados não foram muito positivos, na opinião de Shirley Gunn: “Cerca de 4.000 ex-policiais e agentes das forças de segurança e do governo do apartheid foram ouvidos, oitocentos e pouco receberam anistia, mas e os outros? Eles não receberam anistia. Então, deveriam ter sido processados. Essa era nossa expectativa.”

“Não houve vontade política”, afirma ela, para que as investigações e os processos continuassem, o que significou “muito desapontamento”. Mais recentemente, ela conta, advogados progressistas estão procurando abrir inquéritos, dar andamento aos processos.

A situação atual na África do Sul não é a sonhada nos tempos de luta aberta contra o estado racista, diz a ex-guerrilheira.

“Nós votamos no CNA, acreditamos que as coisas fossem ficar melhor. Hoje, ainda as massas são incrivelmente leais ao CNA, mas outros estão desiludidos, e estão nas ruas, trabalhando nas ruas. Protestos estão acontecendo porque isso não é o que queríamos, não era isso que sonhamos. Nossas comunidades estão sofrendo. Não foi com isso que sonhamos.”

Ela segue:

“As leis do apartheid foram revogadas, mas as marcas do racismo estão lá, na própria paisagem, em como as comunidades se dividem nas cidades, a população branca nas melhores áreas, os negros e os mais pobres nos conjuntos habitacionais –eu sou um deles. Nossas comunidades continuam divididas por raça. Há um movimento de uma classe média negra subindo ao topo da pirâmide, conseguindo viver nos lugares onde viviam os ricos, mas os pobres ainda são majoritariamente negros, e abaixo deles estão os exilados, a comunidade invisível dos refugiados. E há choques e enfrentamentos naqueles níveis, que podem ser confundidos com xenofobia, mas, na verdade, são a luta pela sobrevivência, são fruto da desigualdade.”

Para enfrentar isso, afirma ela, “precisamos ter uma perspectiva africanista, temos que entender as lutas da República Democrática do Congo, de Burundi, a pobreza em Zimbábue. E saber que vamos ter uma massa de gente chegando, porque eles estão desesperados, e nós precisamos dividir o que temos. Nós já fizemos isso antes, nós temos o espírito de Ubuntu (fraternidade, abertura de espírito), mas sem esse engajamento mais profundos e sem entender as questões mais profundas do continente, acabamos tendo essa resposta reacionária nas populações pobres”.

Apesar de crítica, ela vê luz no fim do túnel: “Temos hoje um novo presidente, e parece haver um pouco mais de esperança. Não estamos no melhor lugar do mundo hoje, mas ao menos temos sistemas em funcionamento que podem permitir avanços. Eu sempre tive esperanças no povo. As mudanças nunca vieram dos de cima. Nós sabemos o que precisa ser feito.”

Além disso, a população está se movimentando, diz Gunn ao TUTAMÉIA: “Há uma nova onda de ativismo, campanhas de educação para o povo, pensando em descolonização, o que é muito importante. Jovens estão pensando e se mobilizando em torno de uma nova agenda, e isso me deixa esperançosa.”

“Eu acho que a gente tem de pensar em uma nova ordem social, como nós podemos arrumar tudo isso. Não é um problema da África do Sul, é um problema daqui também. É qual ordem econômica inclusiva poderia funcionar. Nós temos de pensar juntos novamente. Não podemos ter os antigos modelos, que não funcionaram. Acho que temos de pensar nisso. Não basta copiar o passado, temos de repensar as coisas. É isso que o mundo precisa, eu acho.”

E concluiu: “Sou um otimista. Nunca vou perder a esperança. Nunca vou desistir. Eu tenho confiança nas pessoas. Eu acho que nós vamos conseguir atravessar este período de trevas. Vai exigir um esforço muito grande, e nós vamos ter de pensar pan-regionalmente para encontrar alguma solução. Mas nós vamos passar.”

Deixar um comentário