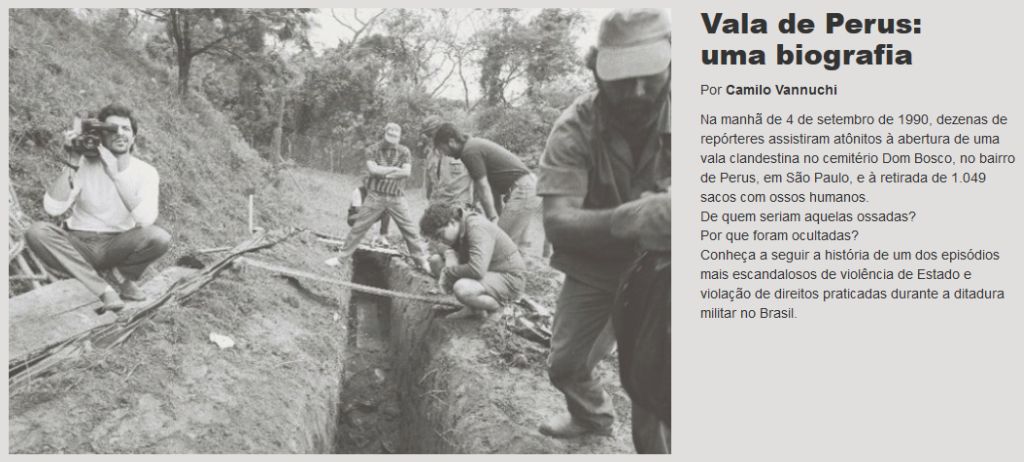

“As imagens capturadas pelas câmeras eram chocantes. Além dos sacos azuis fechados, havia ossos dispersos, espalhados pela vala ou que acabavam vertendo dos sacos ressequidos e quebradiços pelo tempo. Crânios eram retirados do buraco e sintetizavam o sentido fúnebre daquela revelação. Mais do que fúnebre, funesto.

A vala clandestina era um buraco estreito e pouco profundo, com 30 metros de comprimento por 50 centímetros de largura e 2,70 metros de profundidade. Ao longo daquela semana foram retirados 1.049 sacos de plástico azul cheios de ossos e realocados numa sala de velório que os funcionários chamavam de capela.”

Assim foi o momento da abertura do depositório clandestino de cadáveres de vítimas da ditadura militar –militantes políticos os simplesmente cidadãos por ela considerados descartáveis—que ficou conhecido como Vala de Perus. O relato da cena ocorrida em 4 de setembro de 1990 está em “Vala de Perus: Uma Biografia”, livro que o jornalista e escritor Camilo Vannuchi acaba de lançar em formato digital –está disponível gratuitamente no site MEMÓRIAS DA DITADURA.

“É uma história que não deve morrer, não deve ser esquecida, num momento de negacionismo e de revisionismo, como é o atual, que é também um momento de morte, desaparecimento e ocultação. Quando hoje, em 2020, agora, a gente ainda quer saber quem matou Marielle, ou quando a gente quer saber onde está o Amarildo, a gente está falando de morte e de ocultação pelo Estado, pela violência do Estado, diz Vannuchi ao TUTAMÉIA (clique no vídeo acima para ver a entrevista completa e se inscreva no TUTAMÉIA TV).

Na conversa, ele conta como foi o processo de descoberta da vala clandestina, ocorrido por causa de investigações do repórter Caco Barcellos, e fala sobre de quem eram os restos mortais lá escondidas.

“Pouco se falou, até recentemente, que tem mil ossadas na Vala de Perus que são dessas pessoas, a gente preta, pobre, periférica, assassinadas nesses episódios da polícia que mata na periferia, com um tiro na nuca, com tiro nas costas, entrando na casa das pessoas sem mandado. A vala é um lugar de ocultação de cadáveres dos presos políticos, dos desaparecidos políticos, dos que foram torturados, mas é uma vala de ocultação de cadáveres do esquadrão da morte.”

O jornalista ainda conta sobre o processo de luta dos familiares de desaparecidos políticos para que fosse realizado um trabalho de investigação, separação e identificação das ossadas. Um trabalho lento, tornado ainda mais demorado pelas falhas no processo e por negligência interessada de autoridades ao longo das décadas –aumentando o sofrimento imposto às famílias.

Até hoje, foram identificados os restos mortais de apenas cinco pessoas, militantes em defesa da democracia, assassinados nas câmaras de tortura de ditadura militar, cujos cadáveres foram ali covardemente escondidos: Frederico Mayr, Denis Casemiro, Flavio Carvalho Molina, Dimas Casemiro e Aluisio Palhano Ferreira.

No total, familiares de presos políticos estimam que há restos mortais de quarenta militantes assassinados pela ditadura. O que deixa mais de mil ossadas ali atiradas por muitas outras razões –que Vannuchi também investiga e comenta no seu livro e na entrevista.

“Eram pessoas que não tinham uma militância política”, diz o jornalista. E continua: “Nesse revisionismo que temos hoje, tem muita gente que diz: a ditadura só mexeu com quem fez alguma coisa de errado, eu tava aqui no meu canto, nunca a ditadura foi ruim para mim. É mentira, bobagem. Se a gente falar da população periférica que foi morta em 1971, 1972 pelo Estado, sem fazer nada contra a ditadura, sem participar nem nenhum grupo guerrilheiro, não era “terrorista” como eles diziam, até porque a gente tem de lembrar que houve durante a ditadura pelo menos oito mil mortos dos povos indígenas, segundo a Comissão nacional da verdade.”

Diz mais: “Por que vítima da ditadura é só quem morreu? Teve censura. Quando há censura, as vítimas das ditaduras somos todos nós, a população, que deixamos de saber o que estava acontecendo. Teve um Estado que se endividou, teve violação de direitos de diversas formas. A ideia de vítima da ditadura não é só a de vítima fatal da ditadura. Claro que ela é muita mais grave, claro que quem morreu, foi desaparecido, torturado, exilado são as vítimas prioritárias nessa análise. Mas a ditadura teve um efeito perverso, violento para o país”.

As práticas da ditadura militar parecem estar sendo repetidas hoje pelo governo Bolsonaro, no entender de Vannuchi: “É institucional a política de genocídio do opositor, daquele que incomoda, que atrapalha, mas também daquele preto, pobre e periférico, que “não faz falta”, que é um pouco o que vemos hoje quando o presidente fala: ah, vão morrer cem mil, vão morrer, o que eu posso fazer, o que eu tenho a ver com isso. Fala-se muito em necropolítica, é isso, é a institucionalização de uma política que mata”.

Ao contar a história da Vala de Perus, o jornalista, de certa forma, também lança um olhar sobre sua própria história: “Eu tive um primo em segundo grau, Alexandre Vannuchi Leme, que foi morto pela ditadura. Meu pai ficou preso cinco ano, um tio ficou presos seis anos durante a ditadura militar. As famílias de meu pai e da minha mãe se conheceram por causa da militância política”.

Ele diz que, ao produzir o livro, “o mais importante foi perceber o papel e a importância e a garra e a coragem dos familiares. Falo de todas essas mulheres -geralmente são mulheres, essa é uma luta de mulheres. Geralmente são mães, são esposas, que vão atrás, que buscam, que insistem. E elas construíram essa luta por memória e verdade”.

E conclui: “É um agradecimento que eu faço a essas pessoas, por não terem desistido, eu acho impressionante até hoje, é uma tortura que continua, é um descaso que ainda se percebe em diversos aspectos em relação a eles. Essas pessoas que foram mortas pelo estado. É um horror, mas é a história de nosso país, e ela precisa ser contada”.

ADENDO

Há sete anos, o jornalista Rodolfo Lucena, aqui do TUTAMÉIA, visitou pela primeira vez a Vala de Perus. Leia a seguir a reportagem produzida depois da visita e publicada originalmente no blog que Lucena então mantinha no portal da “Folha de S. Paulo”.

CAMINHADA POR PERUS REVIVE LUTAS OPERÁRIAS E CRIMES DA DITADURA

O rabecão chegava lotado. Em vez seis corpos, trazia oito, às vezes dez cadáveres –eram indigentes mesmo, podiam ser empilhados. A camionete negra vinha escoltada por carros da polícia, alguns sem marca, e os soldados e agentes exibiam armamento pesado.

Alguns ficavam na porta do cemitério: ninguém entrava nem saía. Outros, de arma em punho, seguiam para acompanhar o trabalho dos coveiros, fiscalizavam o sepultamento. Quando algum novato reunia coragem para perguntar qualquer coisa, ouvia a resposta seca: “É praxe”. E mais nada.

“Praxe nada, que praxe o quê!”, indigna-se ainda hoje Antonio Pires Eustáquio, que trabalhou no Cemitério de Perus de 1976 a 1992. Aposentado, ele tem uma pequena lanchonete logo em frente ao Cemitério Municipal Dom Bosco, que foi construído em 1970, no governo Paulo Maluf, para receber corpos de indigentes e está ligado umbilicalmente aos crimes da ditadura militar.

Lá foram enterrados em vala comum, ao lado de indigentes, presos políticos e desaparecidos assassinados pela polícia política ou por representantes das Forças Armadas. A farsa começou a ruir exatamente por obra de Eustáquio que, quando assumiu a administração do cemitério, aos poucos foi descobrindo irregularidades nos livros de registros.

“Ninguém queria falar”, me contou ele hoje, durante a caminhada que fiz pelo bairro de Perus, um dos mananciais da história de São Paulo e do Brasil. De tanto investigar, acabou encontrando a vala comum onde estavam enterradas 1.049 ossadas e restos de cerca de 500 corpos de crianças menores de dez anos.

Algumas ossadas já foram identificadas. Em 2005, por exemplo, a família de Flávio Carvalho Molina, militante do Molipo (Movimento de Libertação Popular) que foi preso, torturado e morto pela ditadura militar em novembro de 1971, no Doi-Codi de São Paulo, recebeu uma urna com os restos mortais do rapaz (leia mais AQUI; e há outro caso AQUI).

Mas ainda há muito para ser feito, como deixam claro os registros sobre a Vala de Perus produzidos pelo Centro de Documentação Eremias Delizoicov e a Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos (leia mais AQUI).

Pelo menos, a questão não está apagada dos registros. Ao contrário. No local da vala, foi erguido monumento em que está escrito: “Aqui os ditadores tentaram esconder os desaparecidos políticos, as vítimas da fome, da violência do estado policial, dos esquadrões da morte e sobre tudo os direitos dos cidadãos pobres da cidade de São Paulo. Fica registrado que os crimes contra a liberdade serão sempre descobertos”.

O que não significa que sempre sejam punidos ou que tudo fique em paz, como destaca Antonio Pires, o descobridor da vala comum (confira AQUI um VÍDEO que fiz com ele). “Fui perseguido durante muito tempo”, me disse ele hoje, lembrando que teve de desligar o telefone de casa para não continuar a ouvir ameaças durante a noite e que o governo municipal chegou a lhe oferecer segurança especial, que recusou.

Fui apresentado a Toninho, como ele é mais conhecido, pela jornalista comunitária Jéssica Aparecida Moreira André, 22, que foi minha anfitriã/convidada na caminhada de hoje, no meu percurso de 460 km por São Paulo em homenagem ao próximo aniversário da cidade. Marca da história brasileira, o cemitério de Perus também esteve presente na vida da família Moreira André –dois tios de Jessica lá trabalharam como coveiros.

“Para nós, Finados era dia de festa”, diz, lembrando dos encontros com os primos. A parte da frente da casa dos tios era usada como estacionamento improvisado, que rendia algum dinheiro a mais para a família, e os primos se organizavam para vender água para os visitantes do cemitério.

A casa dos mortos fica em um dos pontos mais altos de Perus, num morro a 840 m acima do nível do mar (a crer do meu GPS). Isso não é dizer pouco, pois esse bairro na região noroeste da cidade é também uma dos mais encabritadas de São Paulo, erguido sobre uma série de colinas das proximidades da serra da Cantareira.

Na descida do cemitério, voltando para a área mais central do bairro, ouço tiros. Se você nunca ouviu, fique feliz. Saiba que o som não tem nada a ver com o que sai no cinema –algumas coberturas em TV chegam perto da realidade.

Lembro que, no caminho, Jéssica tinha apontado para uma avenida que cruzávamos, dizendo que houve época em que dava medo passar por ali, tantos eram os mortos. Havia desova de cadáveres, chacina em bares instalados no matagal, tiroteio de tempos em tempos; hoje, com a via asfaltada e prédios de moradia ao longo da avenida, a situação está mais calma.

O som seco dos estampidos que ouvimos, ritmado, entrecortado, também não é para assustar. Encravado no caminho do cemitério, na estrada dos Pinheiros, há um clube de tiro: são apenas esportistas praticando na manhã de domingo, aprimorando a pontaria.

Quando passamos por ali, nossa jornada já estava perto do fim. Caminhávamos de volta para o ponto inicial: nosso encontro fora na praça Inácio Dias, um terreninho feio, cortado por um valão fedido, onde nasceu Perus.

No século 17, a região foi explorada por mineiros que buscavam ouro (daí uma das explicações do nome, haveria na área tanto minério precioso como no Peru). Mais tarde, o vale serviu de passagem para tropeiros e forças militares. Mas a ocupação organizada começou em 1867, quando foi inaugurada a estação Perua, um das paradas da linha de ferro da São Paulo Railway, atual E. F. Santos-Jundiaí (saiba mais AQUI).

O certo é que uma comunidade foi aos poucos se formando em torno da estação. Ainda hoje, a praça fervilha. Quando cheguei, pouco antes das 8h, a comunidade começava a se espreguiçar: abriam-se as portas de um armazém, de um açougue, e chegava gente carregando enormes fardos embrulhados em sacos de lixo preto, de 100 kg. Eram vendedores que iriam arrumar os estandes de uma das versões itinerantes da “Feirinha do Brás”, que espalha seus tentáculos pela cidade vendendo roupas a preços baixos.

O bar da esquina, onde a juventude local costumava se reunir nas noites do fim de semana, só abriria mais tarde –quando voltamos estava repleto. Também só por volta do meio-dia vimos ocupadas as mesas de cimento, em cujos tampos estão pintados tabuleiros de dama (ou xadrez). Os veteranos moradores de Perus que lá estavam preferiam, porém, jogar dominó.

E havia não só veteranos, mas veteraníssimos. Conversei rapidamente, por exemplo, com Haroldo dos Santos, 73, um dos sobreviventes da Greve dos Sete Anos ou Greve dos Queixadas, como é conhecida uma das maiores epopeias da história das lutas trabalhistas no Brasil (veja AQUI um VÍDEO que fiz com ele).

A mobilização começou no período de efervescência do movimento sindical no Brasil, foi pisoteada pela eclosão do golpe militar, mas, mesmo sob forte repressão, seguiu até a vitória (meia vitória, podem dizer alguns, pois nem todos os trabalhadores demitidos foram reintegrados). Durou de 1962 a 1969, daí o primeiro nome do movimento.

A outra identificação surgiu durante uma das assembleias. Discursando para os trabalhadores, uma advogado afirmava: “Vocês são como os queixadas, sempre atacam em grupo, sempre atuam em bando.” Foi quase como dizer, tal qual os Três Mosqueteiros (que eram quatro, como se sabe), “Um por todos e todos por um”. Os grevistas viraram queixadas.

O adversário eram um dos maiores empresários do Brasil na época, J.J. Abdalla, dono e senhor da Companhia de Cimento Portland Perus, a algoz e razão de existência da região, dos moradores de Perus. Fundada em 1926, foi a primeira empresa do gênero no país; depois de passar por algumas mãos, chegou a Abdalla, que ficou conhecido como Mau Patrão.

Operários morriam por causa de doenças pulmonares contraídas nos dias de trabalho, as casas da região eram cobertas pela poeira que vinha da fábrica, tudo no bairro era acinzentado, como conta Jéssica no livro “Queixadas – Por Trás dos 7 Anos de Greve”, que você pode conferir na íntegra AQUI.

Os anos 1970, porém, viram aos poucos a empresa degringolar, e a fábrica acabou fechando em 1987 (leia AQUI um trabalho acadêmico sobre o processo). Do que foi uma das mais importantes indústrias do país, coração de todo um bairro –tinha time de futebol, construíra vila popular para os operários–, restam apenas ruínas.

Apesar de tombada pelo patrimônio histórico, a área ainda é de propriedade da família Abdalla, pelo que consegui descobrir. Hoje, quando caminhei pelo terreno e pelos restos do prédio, fui acuado por um enorme cachorro, que parecia cruza da rottweiler com dogue alemão. Sorte que percebi um vigia próximo, chamei por ajuda e pedi licença para, com Jessica, visitar os restos ainda de pé no enorme terreno.

À exceção do vigia, que está lá para evitar alguma ocupação ilegal ou o uso do terreno por consumidores de drogas ilegais, tudo está ao deus-dará. Ouvi comentários de que a Polícia Federal faz treinos no local, exercícios militares ou jogos de guerra, sei lá –de fato, entre as ruínas, havia estruturas que pareciam montadas para uso como proteção ou obstáculo (tonéis empilhados e enfileirados, peças de móveis derrubadas no chão…).

Não consegui confirmação oficial da informação, passo apenas o que me falaram. Mas, quando saíamos do território das ruínas da Cimento Perus, passou por nós um carro da Federal (ou, pelo menos, pintado como se fosse).

As ruínas, me conta Jéssica (foto abaixo), foram parte importante no seu processo de crescimento como cidadã e militante peruense. Na adolescência, para os colegas de escola, chegava a mentir sobre o local onde morava, tinha vergonha de viver em território identificado com pobreza, violência, tráfico, crime.

Fracassou em sua primeira tentativa de entrar na faculdade e, sem recursos para pagar cursinho no centro de São Paulo, entrou num pré-vestibular popular, o Fábrica de ConheCimento, em Perus. Também aprendia a se relacionar com os jovens da comunidade, participando de um grupo de teatro local.

“No cursinho, aconteciam aulas também aos sábados, falando de reforma agrária e um café filosófico pra falar sobre memória. Daqui a pouco, me pego estudando a história de Perus e descubro que esse foi o espaço onde nasceu a primeira fábrica de cimento do Brasil; depois, descubro que os operários dessa fábrica foram os precursores do sindicalismo e de movimentos grevistas, antes mesmo do ABC do Lula.”

A empolgação ajudou a estudante, que conseguiu entrar no curso de jornalismo (terminou a faculdade há seis meses). E o novo conhecimento adquirido a transformou em militante –hoje atua no Movimento Pela Fábrica de Cimento Perus e é jornalista comunitária, além de trabalhar como repórter de uma ONG da área de educação.

Esse movimento defende que o espaço das ruínas seja recuperado, com as obras preservadas e entregues para uso pela população, como museu, escola e outras formas de apropriação comunitária.

Do outro lado do morro onde ficam os restos da fábrica, encontramos outras ruínas, as da Vila Triângulo, que foi um conjunto habitacional ocupado por operários da Portland Perus. O nome vem do formato em que as casas estão arrumadas, lideradas por uma igrejinha em situação periclitante.

Passamos por lá e seguimos a jornada. Cruzamos pela sede do sindicato que liderou o movimento dos queixadas, atravessamos a avenida principal do bairro, nomeada em homenagem a um ex-dono da fábrica (“Não há ruas com nomes de queixadas”, protesta Jéssica) e vamos descobrindo a efervescência cultural de Perus.

No fim de uma rua sem saída, ao lado da linha férrea, está a sede do coletivo Quilombaque, que surgiu em 2005 em torno de jovens que se reuniam para tocar e aprender a tocar tambores e hoje abriga uma grande diversidade de tribos (saiba mais AQUI). Além do terreno musical, trafegam por outros caminhos da arte: foi por iniciativa deles, por exemplo, que grafiteiros encheram de cor e arte do murão cinza que separa a rua dos trilhos da ferrovia.

A poucos quarteirões dali, sob um viaduto, está a sede da escola de samba da comunidade, a Valença. E também o ringue onde um ex-boxeador dá aulas para meninos de rua –o projeto se chama Caminhos do Futuro.

Inspirado pelo nome, me despeço, lembrando que a estrada é longa, mas há que lutar. Ou, como diz poesia que tanto repetimos nos anos 1970: “Caminante, no hay caminos; se hace el camino al andar”. Vamo que vamo!

DIA 21 – PROJETO 460 KM POR SÃO PAULO

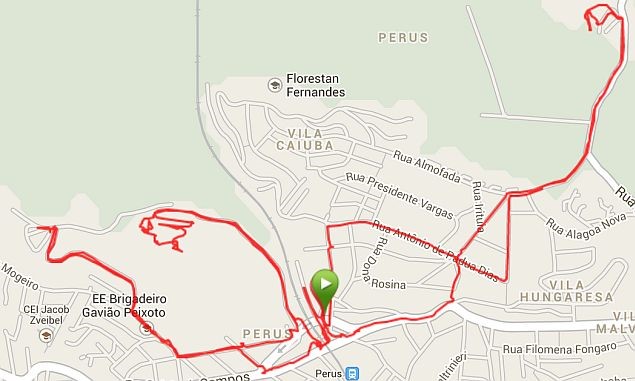

QUILOMETRAGEM DO DIA: 12 km

TEMPO DO DIA: 2h47min43

QUILOMETRAGEM ACUMULADA: 269 km

TEMPO ACUMULADO: 58h29min44

QUILOMETRAGEM A CUMPRIR: 191 km

DESTAQUES DO PERCURSO: ruínas da Fábrica de Cimento Portland Perus, primeira indústria do gênero no país; cemitério de Perus, onde foram encontradas ossadas de militantes mortos pela ditadura militar

Deixar um comentário